KÖRPER 3: 1250-1400

Hadlaub

Geschlechtlichkeit als Natürlichkeit

Manieren

Ideale der Attraktivität

Literatur (Zwei Rosenromane / Petrarca / Boccaccio / Chaucer / Weitere Autoren)

Liebe

Ehe

Sexus und Macht: Libertinage

Abarten (Sexuelle Gewalt / Obszönität)

Prostitution

Der aufblühende Kapitalismus, der zunehmende Wohlstand von Fürsten, höherem Adel und der Spitzen des Bürgertums sowie die weitere Verweltlichung der Kirche bringen die menschliche Geschlechtlichkeit in eine Öffentlichkeit, die sie nicht mehr rundherum abwertet. Dadurch erfahren wir etwas mehr als zuvor, aber wir erfahren es weiter vor allem durch die Texte einer winzig kleinen "Schicht" von Menschen, die von der Arbeit fast aller leben, und durch die von Literaten, die dem Publikum und ihren Mäzenen gefällig sein müssen, was das Sensationelle als Unterhaltungswert einschließt. Nicht Ehe und Familie eines braven Handwerkers oder liebevollen Ehemannes wird thematisiert, sondern der Ehebruch, die heimliche Liebschaft oder unheimliche Absonderlichkeiten.

Aber es gibt Moden und Tendenzen, die sich von oben nach unten, von den Reichen und den Mächtigen zu den Bürgern zumindest entfalten und deutlich machen, dass die sich durchsetzende Aufwertung der menschlichen Geschlechtlichkeit in Probleme mündet, die sich u.a. als Reaktion auf ihre frühere Abwertung erweisen.

Während höfisches Leben einerseits versucht, immer förmlicher und disziplinierter zu werden, wird der anarchische Zug in der Geschlechtlichkeit hier immer offenkundiger. Das ungenierte männliche Machtspiel wird zunehmend offener ergänzt durch den Wettbewerb der Damen um möglichst große sexuelle Attraktivität. In neuartigen Prosaerzählungen wird sexuelle Promiskuität unter dem nachlassenden Deckmantel von Moral zum Gegenstand manchmal ausgesprochen schadenfroher Unterhaltsamkeit. Religion gerät aus dem Blickfeld und Kirche kommt zunehmend als sexuell zügelloser Priester und Mönch vor. Den Vorreiter dabei spielen französische und englische Höfe und italienische Städte.

Die Neuerungen ändern aber nichts am rechtlichen Status der Frauen, die als Frauen weiter von der Hand des Vaters in die des Ehemannes übergehen und so laut englischem common law zur femme couverte wie ein kleines Kind werden, und in der lateinischen Rechtssprache sub virga viri sui, also unter der Rute ihres Mannes stehen. In England ist aber auch die femme sole möglich, die unverheiratet oder verwitwet ein eigenes Geschäft führt, welches, so sie verheiratet ist, nicht unter der Verantwortung des Ehemannes steht. ( Patterson in: Chaucer, S.135f)

Fast alle Frauen heiraten, aber wie sich erweisen wird, ist Recht nicht Wirklichkeit, solange es nicht vor Gericht verhandelt wird, so wenig wie Religion, soweit sie nicht kontrolliert werden kann. Und die wenigen Frauen, die sich dem rechtlichen Status der verheirateten Frau entziehen wollen, sehen die Möglichkeit, in weiblichen religiös begründeten Gemeinschaften zusammen zu leben, was von kirchlicher wie weltlicher Macht oft aber mit Misstrauen gesehen wird.

Hadlaub in der Manessehandschrift

Um 1300, also in der Spätzeit der Entdeckung eines neuen lyrischen Ichs im christlichen Abendland, eines sensibilisierten, mehr oder weniger sich gefühlvoll gebenden Individuums, kommt es in Zürich zur Sammlung von Minnesang in einem als Manesse - Handschrift benannten Buch, welches zudem mit vielen Illustrationen "illuminiert" ist. Während ansonsten eine sehr andere, neue Zeit anbricht, gibt es auch noch eine allerdings nicht mehr bruchlose Neigung, einer Zeit ritterlichen Minnesanges noch etwas nachzuhängen.

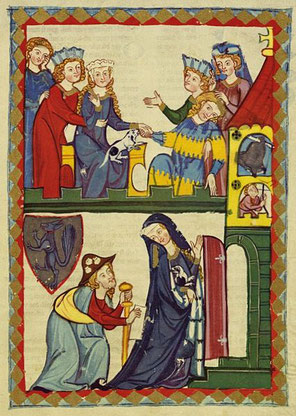

Unser Hadlaub, um den es hier geht, ist möglicherweise ein wohlhabender Züricher Bürger (!) und ein später "Minne"sänger, einer der kunstvollsten im deutschsprachigen Raum, und vielleicht Mitarbeiter an dieser Sammlung. Ihm ist eine ganz besondere Buchmalerei gewidmet: Sie illustriert untereinander die Anfänge der ersten zwei Lieder, die in dieser Handschrift aufgeschrieben sind.

Das Bild ist zweigeteilt, da es von den Anfängen zweier Liedern erzählt, aber es ist zugleich in eine Einheit gestellt durch die Kirche rechts, in die die Dame unten auf den ersten Blick hineinzugehen im Begriff scheint, während das Gebäude im oberen Bild mit dem Kirchturm den rechten Bildrand ausfüllt. Im Lied kommt die Dame unten allerdings aus der Kirche heraus, was auch passender ist.

Hadlaub ist wohl eine Art kritischer Spätvollender der neuen lyrischen Form, vielleicht auch deshalb hat Gottfried Keller ihm eine ganze Erzählung gewidmet. Mit ihm gewinnt Minne-Lyrik ein neues Format, sie bekommt balladesk- erzählende Momente und sie erhält Brüche. Die Zeit des Minnesangs und des fin amor geht ihrem Ende entgegen. Ihre Anfänge waren eben auch aristokratisch und nicht bürgerlich gewesen.

Das besondere an der Buchmalerei zu den Hadlaub-Liedern ist, dass sie etwas davon widerspiegelt. Nicht nur erzählen die beiden Bilder das, was im Lied "erzählt" wird, anders zumindest als die meisten Illuminationen der Handschrift, sondern sie enthalten noch ein ausuferndes erzählerisches Moment, den Mann nämlich, der scheinbar beziehungslos zu beiden Szenen und den Liedern die Kirchturm-Glocke läutet.

Im unteren Bild wendet eine Dame mit gotischem Schwung ihren Körper dem geöffneten Eingang der Kirche zu, während ihr Kopf sich mit dem Gesicht zurückwendet, wobei der überlange Hals dem damaligen weiblichen Schönheitsideal entspricht, die Körper werden auch dadurch länger, schlanker, eleganter. Die machtvoll gedrungenen romanischen Körperformen weichen solchen, die verletzlicher, empfindsamer werden.

Ihr Blick gilt dem zu ihr hin gebückten und sich auch durch die Beugung der Knie vor ihr verneigenden Mann hinter ihr, der durch Stab, Hut und Brotbeutel als Pilger ausgestattet ist. Sie trägt ein Hündchen in ihrem einen Arm, er hält ihr mit einer Hand ein vermutlich beschriftetes Papier entgegen. Ebenso emblematisch wie der Hund als Symbol unbedingter Treue ist das Wappen auf der anderen Seite, der Kontrapunkt auch zur Kirche, denn es lässt sich wohl als Teufel deuten.

Damit ist die Begegnung zwischen der Dame beim Kirchgang und dem als Pilger verkleideten fahrenden Sänger aber noch keineswegs aufgeklärt.

Im oberen Bild geben sich der durch seinen Aufzug als Spielmann erklärte Sänger und die Dame hier die Hand. Das aber geschieht entweder gegen den Willen der Dame, deren Schoßhund hier ihre innere Haltung demonstriert: Er beißt den Sänger in die Hand. Oder der Hund erinnert daran, dass die Frau ehelicher Treue verpflichtet sein sollte. Das lässt die Vermutung zu, dass der Hund im unteren Bild, so wie er dargestellt wird, den Pilger-Sänger anbellt. Die Schönheit der (hohen) Minne als Kunstform wird drastisch durchbrochen.

Zur Erzählung im oberen Bild gehört aber noch mehr: Jeweils zwei bzw. drei Personen hinter dem eigenartigen Paar scheinen jeweils Mann bzw. Frau zu unterstützen und gar in das Geschehen einzugreifen. Zudem lassen sich aus dem Bild drei hintereinander gelagerte Vorgänge erschließen: Der Sänger wird angesichts der verehrten/begehrten Dame ohnmächtig, diese wird offenbar darauf veranlasst, ihm die Hand zu geben, worauf der Hund den Sänger in die Hand beißt. Oder aber: Die Dame gibt dem Sänger die Hand, was diesen vor Erregung ohnmächtig werden lässt, und der Hund beißt des Sängers Hand, da er die Dame zur Untreue verleitet.

Um den Ton des einen mittelhochdeutschen Liedes ein wenig ins Gefühl zu bekommen, hier die ersten vier Zeilen im Original:

Ach mir was lange / nâch ir sô wê gesîn: / dâ von dâchte ich vil ange / daz ir daz würde schîn

Ach, mir war lange / nach ihr so weh gewesen: / Darum war ich sehr darauf bedacht, / dass sie das merken sollte.

Ich nahm mir ihre Beachtung / im Gewand eines Pilgers / so heimlich, wie es ging / als sie aus der Mette kam.

Ich hatte voll Sehnsuchtsklagen / einen Brief, an dem ein Haken war. / Den hing ich an ihr Gewand vor Anbruch des Tages / so dass sie es nicht bemerkte.

Mir deuchte, sie dachte: / „Ist das ein Verrückter? / Was wollte er in meiner Nähe, / etwa um mich anzufassen?“

Sie fürchtete sich sehr, / meine Herrin wunderschön. / Doch schwieg sie um ihrer Ehre willen. / Ganz schnell entkam sie mir.

Ich hatte mich geeilt bei ihr, / damit sie bald nach Hause käme, / dass niemand den Brief an ihr sah. / Ungesehen brachte sie ihn heim.

Was sie da mit ihm machte / wurde mir nicht gesagt /ob sie ihn fortwarf oder behielt. / Das tut meiner Liebe weh.

Las sie ihn mit ganzem Sinn / so fand sie Seligkeit, / tiefe Rede von Minne / welche Not ich im Herzen tragen.

Sie tat aber nicht so, / als hätte sie je von meiner Not erfahren. / Oh weh, Frau, reine, liebenswerte, / du verwundest mich sehr.

Unser Lied beschreibt einen liebenden, der Minne dienenden Mann, der sich nach langer Zeit traut, sich seiner von ihm verehrten und begehrten Frau zu nähern, und zwar dort, wo sie regelmäßig und auch alleine auftaucht, nämlich beim Kirchgang. Mit seinem ihr heimlich zugesteckten Brief will er ihr seine Liebe gestehen, in der Hoffnung, dass sie ihn erhört.

Auch im Lied zum oberen Bild geht es um eine schon lange bestehende "Liebe" des Herrn, nämlich seit der Kindheit. Als sein Umfeld davon erfährt, bringt es ihn zu der Dame, die ebenfalls in Gesellschaft ist. Diese weist ihn zurück, weshalb er in Ohnmacht fällt. Um ihn zu "heilen" wird ihm die Hand der Dame in seine gelegt, was sie aus Mitleid duldet und was bei ihm große Glücksgefühle auslöst. Als sie das bemerkt, beißt sie ihm empört in die Hand, was bei ihm noch größere Glücksgefühle auslöst:

Ir bîzzen was so zartlich, wîblich, fîn, / des mir wê tet, daz so schiere zergangen was. / Mir wart nie baz, daz muoz wâr sîn!

Die Verbindung von Lust und Schmerz im Koitus wird hier also schon im Biss erlebt, was die Pervertierung der Sexualität in der hohen Minne auf eine abstruse Spitze treibt. Um ihn dafür zu trösten, meint die Gesellschaft, die Dame solle ihm wenigstens irgendetwas schenken, worauf sie ihm eine Nadelbüchse hinwirft, verächtlich und mit den Nadeln auf Schmerzinstrumente verweisend. Auch das beglückt den Sänger in seiner selbstzerstörerischen "Liebe": In sender (sehnender) nôt wart ich so frô.

Die fast herzzerbrechende Szene, wie er sie selbst nennt, ruft aber erst tatsächlich Schmerz hervor, als er gehen muss (Strophen 10-12).

Geschlechtlichkeit als Natürlichkeit

Nachdem die Kirche die Ehe zunehmend geheiligt hat, befindet sie sich in ihren theoretischen Überlegungen auf dem Rückzug, was die menschliche Geschlechtlichkeit angeht. Der korrekte eheliche Koitus ist jetzt nicht nur religiös gerechtfertigt, sondern entspricht nun auch der "Natur" des Menschen, die Abwehrkämpfe der Kirche konzentrieren sich jetzt auf das, was widernatürlich, gegen die Natur sei. An der Universität von Paris werden Sätze propagiert wie die: Enthaltsamkeit ist keine Tugend, oder, vollkommene fleischliche Abstinenz schadet der Tugend und dem Erhalt der Gattung. (Liste des Étienne Tempier von 1277)

Indem das "natürliche" Ausleben der Geschlechtlichkeit (vaginaler Koitus von Ehepartnern) immer weniger zu einer Sünde wird, wird sie immer mehr zu hinnehmbarer "Natur". Thomas von Aquin schreibt in der 'Summa theologica': Der Mensch kann nicht alle zügellosen Antriebe vermeiden, die aus der Verderbtheit und Sinnlichkeit herrühren. (so in: Rossiaud, S.202) Damit fallen die Sünden des Fleisches im Verlauf des 13. Jahrhunderts zunehmend in den Bereich der lässlichen Sünden. Und was passiert, wenn dann die (Woll)Lust im Ehebett immer akzeptabler wird: Sexuelle Lust als natürliches Begehren wird immer legitimer.

Das wird dahin führen, dass das Ausleben des "natürlichen" Geschlechtstriebes von jungen Unverheirateten in einigen Regionen Europas immer akzeptabler wird, solange es den ehrbaren Teil der weiblichen Bevölkerung ausschließt. Bei Thomas heißt das dazu:

Eine Sünde ist um so weniger strafbar, je mehr man dazu verleitet wird (...) Wenn es schwer ist, zu widerstehen, dann wird die Sünde dadurch gemildert. (s.o. S.85) In anderen geistlichen Texten steht dann, dass die Attraktivität des weiblichen Objektes die Schwere der Schuld mindert.

Radikaler ist folgendes: In Jean de Meungs Fortsetzung des 'Roman' (um 1280) lädt der Genius Männer und Frauen ein, die Stiere und Kühe, die Schafe und Hammel beim Koitus zu beobachten. Nicht gemeint ist dabei natürlich die Landbevölkerung. Aber natürliche Sexualaufklärung soll hier auch heißen, dass Fortpflanzung natürlich sei.

Die Reaktion von Jean de Gerson folgt um 1400:

Hört, welche Übel folgen, würde Gott jede nicht verheiratete Frau jedem Mann für ein törichtes Verlangen preisgeben; die Ehe ginge zugrunde (...) Die Fortpflanzung würde weitgehend verhindert, Frauen und Nachkommenschaft in Stich gelassen; ich frage euch, wenn ihr junge, unverheiratete Mädchen, Schwestern oder Basen habt, wollt ihr vielleicht, dass diese allen Männern überlassen werden sollten und eure Söhne allen Frauen oder sogar der eigenen Mutter, falls diese Witwe ist? (in: Rossiaud, S.171)

Das Argument der Natürlichkeit zerschellt so an den Ansprüchen von Familie und Verwandtschaft, die erst im Verlauf des zwanzigsten Jahrhunderts für den Westteil Europas bewusst abgewertet werden zugunsten eines viel totalitäreren Staates. Die rabiate Antwort für die Praxis werden die Reformationen liefern.

Der Natur begegnet man dann auch auf andere Weise: Nach 1340 beginnt in der Toskana das Malen der Anbetung des Jesuskindes durch die Hirten. Um 1400 ist das Thema in Frankreich angekommen. Wie schon in der Antike werden Schäfer (und Schäferinnen) wieder zu Repräsentanten eines idealisierten Landlebens und der natürlichen und manchmal auch zu verführenden Unschuld. 1398 lässt die französische Königin Isabelle in Saint-Ouen eine große Schäferei kaufen, welche sie mit ihrem Hofstaat des öfteren besuchte.

Die andere kirchliche Seite

Das ist aber nur eine Entwicklung, während parallel dazu eine ganz andere eher stärker wird, welche der erhebliche Einfluss repräsentiert, den Jakobus de Voragines schon um 1260/70 geschriebene 'Legenda Aurea' im späteren Mittelalter ausübt. Nun wird Benedikt von Nursia folgende Geschichte angedichtet:

Und ein anderes Mal stellte ihm der Teufel das Bild einer Frau vor Augen, die er früher einmal gesehen hatte, und entzündete in ihm ein derartiges Feuer der Leidenschaft, dass nur wenig fehlte und er hätte seinem Begehren nachgegeben und sein zurückgezogenes Leben aufgegeben. Doch plötzlich erlangte er wieder seine Selbstbeherrschung, streifte seine Kleidung ab und wälzte sich so lange in dem Dornengetsrüpp, dass hier seiner Einsiedlerzelle gehäuft lag, bis sein ganzer Körper zerkratzt war. Auf diesem Wege vertrieb er durch seine körperlichen Wunden die Krankheit aus seiner Seele und besiegte die Sünde. Und fortan hatte er niemals mehr den Stachel der Sünde gefühlt. (in: Mazo Karras, S.92)

Die Widersprüche nehmen zu: Weiter wird von Priestern das Zölibat, ja, Keuschheit verlangt, aber Priester sind mit Frauen liiert und bekommen von ihnen Kinder, ja, in immer burleskeren Schwänken jagen Geistliche und Mönche hinter Frauen her. In Klerikerkreisen gehört Ovid weiter so zur Lektüre wie Boethius. Die Ehe wird bejaht und damit der an sich weiter sündige Koitus, aber der (die) Heilige wird ob seiner keuschen Askese verehrt.

Notgedrungen müssen sich Priester mit Konkubinen zufriedengeben, da sie einem Heiratsverbot unterliegen. Der Dominikaner John of Bromyard benutzt seine 'Summa Praedicantium' im 14. Jahrhundert auch dazu, solchen Konkubinen Habgier gegenüber Kirchengut zu unterstellen oder aber, noch viel häufiger, Lüsternheit. In der Darstellung des Dorfes Montaillou in der Zeit der Katharerverfolgung beschreibt E. Le Roy Ladurie die lang anhaltende Liebesbeziehung der niederadeligen Béatrice de Planissoles mit dem Dorfpfarrer Pierre Clergue. Das Konkubinat römischer Priester scheint eher die Regel als die Ausnahme gewesen zu sein.

Manieren

Das Verhältnis zum eigenen und dem Körper des anderen ist natürlich geschlechtsspezifisch und schichtspezifisch, zudem situationsabhängig. Vor allem in zwei höfischen Situationen, dem gemeinsamen Mahl und dem höfischen Tanz, wird das eingeübt, was öffentlich werden soll.

Tischsitten gab es wohl schon immer, spezifische höfische Manieren dabei wandern wohl aus Frankreich / Burgund und Italien in deutsche Lande ein. Im 12./13. Jahrhundert werden sie schon für den hohen Adel auch in deutschen Landen formuliert, aber an einzelnen Beispielen wird deutlich, dass sich einige davon hier nur langsam durchsetzen. Wir haben dabei kaum Beschreibungen dessen, wie es wirklich bei Tisch zugeht, am ehesten finden wir beschrieben, wie es sein sollte, was in der Vielzahl der überlieferten Texte auch implizit aufzeigt, wie es zugleich nicht immer in der Praxis ist.

Das Essen samt Verdauen und Ausscheiden verbindet den Menschen genausoso mit den Tieren wie die Geschlechtlichkeit. Je höher gestellt menschliche Wesen aufgrund behaupteter göttlicher Fügung sind, desto stärker versuchen sie sich öffentlich in ihren Manieren von ihrem animalischen Wesen abzusetzen. In den Städten imitiert das dann eine bürgerliche Oberschicht aus Kapital und Amt in eher moderaterem Umfang und aus demselben Grund.

Die angemahnten Tischmanieren beginnen mit einer weniger an Hygiene, sondern am Auge des Betrachters orientierten Sauberkeit insbesondere der Hände. Während Wildtiere im Mittelalter den Menschen in der Regel bei der Säuberung ihres Körpers überlegen sind, achten sie beim Verspeisen ihrer Nahrung wenig darauf. Hier kann der Mensch sich demonstrativ und gut sichtbar dem Tier überlegen zeigen. Deshalb wird das Händewaschen verlangt, bei welchem man in höheren Kreisen von Dienstboten mit Schüssel und Tuch bedient wird. Des weiteren wird erwartet, dass man seine Fingernägel gereinigt hat.

Wichtigste Regel dann beim Essen und Trinken ist, dass man nicht zeigt, dass es wie bei Tieren um die Befriedigung von Hunger und Durst vor allem geht, sondern um ein "gesellschaftliches Ereignis". Ausgeschlossen werden soll also jene Gier, mit der Tiere Nahrung zu sich nehmen. Das heißt, Zurückhaltung zu üben, nicht unbedingt in der Menge insgesamt, aber in der Geduld, bis einem etwas zugeteilt, vorgelegt oder angeboten ist. Zurückhaltung heißt auch, dass man erst kaut und nicht etwas gleich gierig herunterschluckt, was nebenbei auch der Gesundheit dient.

Die eigenen (wenn auch gesäuberten) Hände kontaminieren quasi Speisen, weswegen man sie jetzt möglichst wenig dort einsetzen soll, wo in Schüsseln oder Schalen Essen für mehrere auf den Tisch kommt. Salz wird auch für den eigenen Teller nicht mit zwei Fingern verstreut, sondern mit einer Messerspitze. Die Hände haben sowieso auch auf dem Tisch und nicht darunter zu liegen, wo sie in die Nähe zum Unterleib geraten könnten oder zu wer weiß was zu gebrauchen wären.

Der Mundraum mit seiner Zunge und seinem Speichel, sexuell durchaus eingesetzt, soll im Idealfall beim Essen mit Ekel belegt, immer aber möglichst wenig öffentlich werden. Lecken als das Zeigen der Zunge ist darum tabuisiert, schon gar das Ablecken der verschmutzen Finger, die unauffällig am Tischtuch (und nicht an der Kleidung!) abzuwischen sind, oder das Lecken bei Süßspeisen.

Den vom Speichel kontaminierten Löffel wischt man mit seiner Serviette ab, bevor man ihn zurückgibt, und mit Speichel in Berührung gekommene Speisen nimmt man nicht mehr aus dem Mund, insbesondere schon Gekautes, welches wie alles am weiteren Vorgang der Verdauung mit Ekel belegt wird. Deshalb sollte man Pinkeln und Scheißen, also die Vorgänge der Ausscheidung, vor dem Essen erledigt haben. Nicht nur würden die anderen beim Essen an Verdauung und Ausscheidung erinnert, es wäre auch unhöflich, das gemeinsame Mal deshalb zu verlassen.

Ganz übel angesehen werden das Rülpsen und Furzen, welches auch an mangelnde Körperbeherrschung gemahnt. Und so wird Erasmus von Rotterdam in seinem Fürstenspiegel viel später schreiben: Weder auf seinem Stuhl hin und her wackelt von einem Schenkel auf den anderen, erweckt den Eindruck, als furze er gerade oder versuche, einen loszuwerden.

So wie man beim Adel die realen Manieren an dem erschließen kann, was immer wieder verboten wird, so kann man das auch beim "patrizischen" Großkapital. Dazu mag das Regelwerk des Artushofes der elitären St.Georgs-Bruderschaft in Danzig dienen:

"Es war bei Geldstrafe und sogar Ausschluss untersagt, sich gegenseitig das Essgeschirr an den Kopf zu werfen, das Messer zu ziehen, um Geld zu würfeln, etwas in das Glas des Nachbarn zu schütten, um ihn betrunken zu machen, schändliche Reden, besonders gegenüber den Frauen, zu führen und Beleidigungen, vor allem gegenüber der Obrigkeit zu äußern." (Dollinger, S.236f)

Weggelogene und wenig verarbeitete Körperlichkeit lässt sich überall gut an den Schimpfworten und Flüchen erkennen. Im heutigen Zeitalter sexueller Verwahrlosung, die als "Befreiung" verkauft wird, sind fuck, fick dich und ähnliches besonders beliebte Ausrufe und haben das anale Scheiße abgelöst. Bereits durch das lange Mittelalter hindurch ist der ars und das arsloch für Beschimpfungen beliebt und Zusammensetzungen mit stinckend, während das Schimpfen und Fluchen sich deutlich weniger auf die in der alltäglichen Wirklichkeit noch kaum diffamierte Sexualität bezieht. Wenn Männer als Hurensohn und Frauen als Hure herabgesetzt werden, bezieht sich das nicht auf sexuelle Vorgänge, sondern diffamiert den sozialen Status.

Ideale der Attraktivität

Während im frühen Mittelalter Männer und Frauen kräftige Körper haben sollen, die einen zum Kämpfen und die anderen zum Arbeiten und/oder zum Kinderkriegen, entwickelt sich im sogenannten gotischen Stilideal insbesondere bei Frauen etwas Neues: Schmale überlange Taillen, relativ schmale Hüften und schlanke Hinterteile bei langen schlanken Beinen. Was dabei wortlos sichtbar wird, taucht in der Literatur erst relativ spät ausführlich und ungeniert ausgesprochen aus: Sexuelle Attraktivität der begehrten "Geliebten" zum Hervorrufen männlichen Appetites, und das, wo Ehefrauen immer noch vor allem für das Kinderkriegen gut zu sein haben.

Skulpturen und Gemälde trennen so die zu begehrende von der zu heiratenden Frau, so wie das schon die Minnelyrik vormachte. In den Heldenliedern um 1200 (siehe Großkapitel 'Helden') wurde das nur angedeutet, und zwar in der Trennung bloß dekorativer Jungfrauen von (potentiellen) Ehefrauen, und zum anderen in dem Aufkommen der Schneiderei und den an Teile des Leibes an-geschneiderten Gewändern.

Frauen im fruchtbaren Alter sind Objekt männlicher Begierde und nutzen das nun offener, um damit biologische Macht auszuüben - soweit dies die Ordnungsvorstellungen jeweils zulassen. Formal sind sie dabei allerdings von der Antike bis mindestens ins 19. Jahrhundert zum Teil erheblichen rechtlichen und politischen Einschränkungen unterworfen, was Machtausübung eher individuell und persönlich macht und sie der Verallgemeinerung entzieht.

Von den Stilepochen der Gotik zur Renaissance scheint das Bemühen adeliger Frauen, durch die Aufmachung männliches Begehren bei weiblichem Konkurrenzverhalten hervorzurufen, erheblich zuzunehmen, und wohlhabende Bürgerfrauen werden versuchen, dabei mitzuhalten.

In Jean de Meungs Version des Rosenromans wird den Damen empfohlen, möglichst viel Brust in einem Dekolleté zu enthüllen, Schminke zu tragen, im Auftreten hübsch und zierlich zu agieren. Wie ein Teil der Brust sollen auch durch gelegentliches Heben des Kleides die Füßchen enthüllt und durch gelegentliches Öffnen des Mantels die Körperformen enthüllt werden. Sie soll viel von Liebe säuseln, aber gerne viele Geschenke annehmen.

Die nominell christliche Dame populärer Literatur (einer kleinen Oberschicht) wird so als Luxushure (satirisch?) propagiert. In den dann populär werdenden fabliaux sind die Frauen Betrügerinnen: Verherrlichung und zugleich Bloßstellung/Diffamierung entfesselter weiblicher Triebhaftigkeit und damit verbundener Machtgelüste werden zur Pornographisierung der Geschlechterbeziehungen in den Kreisen der edlen Mächtigen.

Zum weiblichen Schönheitsideal gehört sogar in der Nordhälfte von Renaissance-Italien möglichst hellweiße Haut, üppiges blondes und oft auch gelocktes Haar, ein deutliches Kinn und ein langer, schlanker Hals. Nicht nur in Italien werden Pottasche und Alaun zur Aufhellung des Haares verwendet, und mit bestimmten Hutformen wird das Haar der Sonne zum Bleichen ausgesetzt, während das Gesicht beschattet bleibt. Dessen Haut wiederum wird mit Eselsmilch, mit bleihaltigen Chemikalien und anderem zum Bleichen versehen.

Angst vor untreuen Frauen scheint in Städten und bei Hofe durchaus verbreitet gewesen zu sein, und man unterstellte ihnen eine starke Libido. Der eifersüchtige Ehemann im Rosenroman verbindet die allgemeine Putzsucht der Frauen bei öffentlichen Auftritten bei Festen oder Kirchgängen mit dem Eindruck-Machen auf wirkliche oder potentielle Geliebte:

Geschieht es denn für mich, dass ihr euch dermaßen amüsiert? Führt ihr für mich ein so vergnügliches Leben? Wer ist es, den ihr jetzt berücken wollt? Ich denke, ich habe noch niemals so aufreizende Kleiderpracht gesehen als jene, mit der ihr die Begierde nichtswürdiger Liebhaber aufstachelt! (...)

Keusche Frauen werden es vor sich selbst, die anderen vor den anderen leugnen, in welchem Umfang ihr Leben um ihre sexuelle Attraktivität kreist, den Marktwert ihres Fleisches sozusagen, und zugleich wird genau das ein wichtiger Aspekt in der Entfaltung eines kapitalistischen Marktes werden, sobald sich mehr Frauen als Fürstinnen und Hochadel so etwas leisten können.

Es dürfte klar sein, dass das alles nichts mit Liebe, dafür aber mit sexueller Trebhaftigkeit zu tun hat. Sprache ist in Zivilisationen einerseits dazu da, um Dinge klarzustellen, zu definieren, andererseits aber auch dazu, anderes zu verunklaren. Ein klassisches Beispiel für den häufigen zweiten Fall ist das Wort Liebe in den europäischen Sprachen. Es kann die nackte sexuelle Begierde benennen, aber auch Gefühle von Zuneigung ohne jeden sexuellen Hintergrund, wie die Liebe zu den eigenen Kindern.

Diese Tatsache wird gerne aus dem Bewusstsein verdrängt, was sicher damit zusammenhängt, dass der Geschlechtstrieb wie die Verdauung und Ausscheidung Menschen daran erinnern, dass sie - wenn auch sehr abartige - Tiere sind, Säugetiere, Primaten. Wer sich für etwas "besseres" hält, empfindet die Erinnerung daran schnell als Kränkung.

Da es in diesem Text wesentlich um die Herstellung von Klarheit gehen soll, entkommen wir dem allgemeinen Geschwätz nur durch eine Definition, eine Entscheidung also. Hier soll Liebe das bezeichnen, was ganze Menschen verbindet und nicht (nur) Geschlechtsorgane, also eine intensive und verbindliche Form der Zuneigung, wie sie zum Beispiel auch ernsthafte Freundschaft umfasst oder, wie schon angedeutet, die Liebe der Mutter zu ihrem Kind. Im Gegenzug ist dann schieres sexuelles Begehren Ausdruck von Lieblosigkeit, die womöglich viel häufiger ist als Liebe, oder blanke Liebesunfähigkeit, die wohl nicht selten ist. In einer (auch) sexuellen Beziehung ist Liebe dann der gebende Teil, nicht der begehrende, nehmende. Für die Gemeinschaftsbildung in Ehe und Familie soll dabei die Verbindung von beidem als Idealfall starker Bindungskräfte dienen.

Literatur als Fiktion

Nachdem mit Gottfried von Straßburg die unbändige Macht des Geschlechtstriebes ins Zentrum eines literarischen Interesses getreten ist, wird sie im 13./14. Jahrhundert zentrales Thema eines öffentlichen Bewusstseins der Lesekundigen sein. Dabei bleibt eine uralte Vorstellung kirchlicherseits bestehen: Chaos und Gewalt, durch den Geschlechtstrieb ausgelöst, beruhen auf der sexuellen Attraktivität der Frauen, welche diese offensiv einsetzen, um Männer dazu verlocken, sie zu begehren und damit Unheil anzurichten.

Im weltlichen Raum hingegen bleibt bis zu Christine de Pizan ein durchgehender Männerblick erhalten, in dem der Mann aktiver Eroberer von Frauen ist.

Das literarische Amüsiergewerbe bemächtigt sich seit dem 13. Jahrhundert immer ausführlicher des Themas in vielerlei Varianten. In Marie de Frances 'Yonec' betrügt eine junge Frau ihren alten Ehemann, der sie aus Eifersucht einsperrt, mit einem Liebhaber und genießt bereits die Sympathie der Autorin.

Eine hochadelige Trobaditz comtessa de Dia schlüpft um 1200 in Estat ai en gren cossirier in die Rolle einer ehebrecherischen Dame:

Ich möchte meinen Ritter gerne jede Nacht / In meinen Amen halten und zwar nackt. (...) Wunderbar entzückend guter Freund, / Wann werde ich Gewalt über dich haben, Wann bei dir liegen und die Nacht verbringen / Und dich voll Liebe küssen? / Sei des gewiss - ich fühle große Sehnsucht, dass du an meines Gatten Stelle wärest; / Vorausgesetzt, du hättest mir zuvor versprochen / All das zu tun, was ich mir von dir wünsche. (in: Mazo Karras, S.191)

Im 'Tractatus de amore' eines sonst unbekannten Andreas Capellanus, der höfische Vorstellungen gegen Ende des 12. Jahrhunderts an den einschlägigen Texten des Ovid orientiert, ist folgende Passage von einem wohl fiktiven Liebeshof zu finden:

Ein gewisser Ritter liebte eine Frau, die wiederum einen anderen liebte. Aber die machte ihm viel Hoffnung auf die Erwiderung ihrer Liebe für den Fall, dass sie, wenn sie jemals die Liebe ihres Geliebten verlieren würde, ihre Liebe ohne jeden Zweifel auf diesen Mann übertragen würde. Kurze Zeit danach heiratete diese Frau ihren Geliebten. Der andere Ritter verlangte daraufhin, dass sie ihm die Früchte seiner Hoffnung, die sie ihm versprochen hatte, überlasse, was sie jedoch strikt zurückwies und sagte, dass sie die Liebe ihres Geliebten keineswegs verloren habe. In dieser Angelegenheit gab die Königin ihre Entscheidung wie folgt bekannt: >Wir wollen der Auffassung der Gräfin von der Champagne nicht widersprechen, die geurteilt hat, dass Liebe zwischen Gatten keine Macht mehr ausübe. Daher empfehlen wir, dass die Dame die Liebe gewährt, die sie versprochen hat<. (...)

Eine Adelsideologie entwickelt die Vorstellung, dass nur Herrenmenschen etwas von Liebe verstehen, und Andreas Capellanus vertritt das dann ausführlich. Der an den bayrischen Wittelsbacherhof aufgestiegene Johann Hartlieb übersetzt seinen Text im Auftrag von Herzog Albrecht VI. von Österreich ins Deutsche. Darin heißt es:

Von den pawern und agkerleüt und mynn: Wir sprechen, das das selten geschehen mag, das die pawern sich üben in der rechten lieb und mynn, sunder sy werden naturlich als de rosz und esel zu dem lust irs fleischlichen begerens geraitzt. (in: SchubertAlltag, S.430)

Liebe ist hier dann begrenzt auf die erfolgreiche Verführung einer vornehmen Dame. Was da gemeint ist, ist höfische Spielerei. Um 1300 erklärt ein Colmarer Dominikaner:

Die Ritter verbrachten die meiste Zeit mit Jagen, Fischen, Turnieren, Kampfspielen und Liebesabenteuern, und fast alle hielten einfache Hurerei für eine sehr kleine Sünde. (in: SchubertAlltag, S.437)

Vornehmere Hurerei ist das, was Cappellanus vertritt.

***Zwei Rosenromane***

Der erste Teil des 'Roman de la Rose', verfasst von Guillaume de Lorris 1245 und unvollendet, knüpft an Bilder damals konventionelle Liebeslyrik an. Das darin enthaltene Ideal der zu erringenden Rose verbindet die Eroberung der Frau, die ganze Kunst der Liebe, wie Lorris das nennt, mit dem durch sie ermöglichten Eintritt in eine höfische Welt, die nicht mehr kriegerisch- ritterlich, sondern durch Reichtum, Pracht und damit materielle Ausstattung gekennzeichnet ist. Das erotische Moment hat sich dabei so weitgehend von den Vorstellungen hochmittelalterlicher Minnewelten entfernt, dass man dahinter bürgerliche Aufstiegsphantasien vermuten kann. (Karl August Ott)

Zunächst gelangt der Held der Geschichte an den Rand eines Gartens, an dem außen alles Unerfreuliche dieser Welt dargestellt ist, während drinnen, wie er dann erfährt, wohlhabender Müßiggang herrscht, prächtigste Schönheit und unentwegtes Vergnügen. In diesem Lust-Garten findet er die schönste aller Rosenknospen, lässt sich von Amors Pfeilen durchbohren und dann von ihm erklären, wie man die Knospe erobert: durch den Einsatz von Geld, von höfischen Manieren und durch das Meiden alles dessen, was als bäurisch-ordinär (villein) gilt. Da das ein mühsamer Weg ist, erklärt Amor dann noch, wie man dieses "Martyrium" am besten ertragen kann.

Die Liebe zur (jungfräulichen) Rose wird so in Zusammenhang gebracht mit der zum "irdischen Paradies" aus Reichtum, Schönheit, Vergnügen und Müßiggang, und die begehrte Jungfrau mit einer Sphäre (nichtsnutzig-) höfischer Prächtigkeit.

Schließlich rät die Vernunft, Geschöpf Gottes und nicht der Natur, von der Knospe abzulassen, die zu gewinnen so schwierig ist. Aber für den Helden ist die Kraft Amors zu mächtig. Nun kommt ein Freund (Ami), der ihm Schmeicheln und Bitten anrät. Mit weiteren Hilfen gelingt es dem Helden, einen Kuss zu bekommen. Das führt aber nur dazu, dass das begehrte Gut nun eingemauert und in einen Turm gesperrt wird.

Was bei Trouvères und Minnesang angelegt wurde, wird nun als spielerische Erotik weitergeführt. Während der männliche Adelige vermutlich in seiner sexuellen Praxis weiter zumindest gelegentlich sexueller Rohheit frönt, und dies nicht nur mit Prostituierten und Landmädchen, möchte er sein sexuelles Selbstbild gegenüber den anderen Ständen zumindest auf höfischem Niveau stärker erotisieren, um sich so vom niederen Volk abzusetzen.

Nachdem der Lorris-Text wohl nicht zufällig unvollendet erscheinen mag, macht sich ein Jean de Meun(g) gegen 1285 daran, ihn fortzusetzen. Sein Text ist wesentlich intellektueller und besteht überwiegend aus Zitaten und Paraphrasen von Texten des Alanus ab Insulis, von Boethius, Ovid und wenigen anderen, was ihn neben anderem wohl als gebildeten Kleriker an der Pariser Universität ausweist, der zugleich ausführlich kirchliche Kritik an den Bettelorden vertritt. Recht modern setzt der Autor einen Erzähler ein, der mit allegorischen Gestalten wie der Vernunft und der Natur umzugehen hat, die sehr unterschiedliche Sichtweisen vertreten.

Die neue Kernaussage ist, dass der Geschlechtstrieb natürlich sei und damit nicht nur aus religiöser, sondern auch überhaupt ethischer Bindung zu befreien. Zu diesem Zweck werden Vernunft und Natur Bündnispartner und Jungfräulichkeit zur Unnatur. Der unkritisch-naive Umgang mit den Begriffen verweist auf jene befreiende Wirkung des Kapitalismus, die als einzigen Leitwert für alle nur noch die Messlatte des Geldes annimmt. Aber es bleibt höfische Literatur.

Im Kampf gegen jede Form von Keuschheit schickt Nature am Ende ihren Hohepriester Genius zum Heer von Amour, und dort in ihrem Namen alle zu verfluchen, die ihre Gebote missachten. Amour gibt Genius ein Messgewand, einen Ring und Stab und eine Mitra. Venus gibt ihm eine Kerze, die nicht aus jungfräulichem Wachs war. An die Festung der Keuschheit (chasteté) wird Feuer gelegt und die Rose kann gepflückt werden. Diese peinlich gewordene Symbolik wird bis zum Erotomanen Casanova wie in der Pornographie seines Jahrhunderts ihre widerwärtigen Blüten treiben und eine erotische Sprache zwischen Schund und Grobianik ersticken lassen.

Hohe französische Beamte bis in der Klerus hinein feiern den neuen Teil des roman. Dazu gehören der Probst von Lille wie seine Freunde Gontier und Pierre Col, während sich der Kanzler der Pariser Universität gegen dieses neuartige Werk der Literatur wendet. Tatsächlich wird nun auch die eheliche Treue durch Pierre Col als widernatürlich dargestellt.

Als um 1400 eine neue Pestepidemie ausbricht, wird im Pariser Hôtel d'Artois mit dem Herzog Philipp von Burgund, dem französischen König und Louis de Bourbon und mit zahlreichen Höflingen, sowohl Bewunderern wie Kritikern des Rosenromans ein Cours'dAmour gegründet, und zwar zu Ehre, Lob, Empfehlung und Dienst aller Frauen und Fräulein, bei dem ein ganzer Hofstaat inszeniert wird. Gedichte und Abhandlungen über die "Liebe" sollen von Frauen gelobt oder getadelt werden. Was Christine de Pizan mit Ernst behandelt wissen möchte, wird zum höfischen Spiel.

Bis Anfang des 16. Jahrhunderts ist der zweigeteilte Text äußerst populär, wohl der beliebteste volkssprachliche Text in Frankreich und darüber hinaus, wird häufig illustriert und durch Chaucers Übersetzung auch in England bekannt gemacht.

***Petrarca*** (Materialsammlung)

Das ist aber nur die eine Seite, die andere ist eine eher zunehmende Verteufelung weiblicher Geschlechtlichkeit durch eine Kirche, deren Kleriker dabei oft keine Kostverächter sind. Musterbeispiel jener Doppelmoral ist jemand wie der Kleriker Petrarca, der zwanzig Jahre in keuscher literarischer Verehrung einer Laura verbringt, derweil mehrere uneheliche Kinder zeugt und auf seine älteren Tage hin darüber seufzt, dass er immer noch vom Begehren geplagt wird.

***Boccaccio: Il Corbaccio***

Der Autor möchte seinen Text als Trostschrift (für Männer) verstanden wissen. Ein Mann, der daran leidet, dass eine Witwe seine Liebe (d.h. sein Begehren) nicht erwidert, schläft ein und träumt. Im Traum erscheint ihm der verstorbene Ehemann der Begehrten, der sagt, er sei von Gott und der Jungfrau geschickt worden, um ihn aus seinem Labyrinth der Liebe zu befreien.

Zu diesem Zweck warnt der Verstorbene ihn, sich vor Frauen zu hüten, die Männer via Lust bedrohen. Dann berichtet er ihm von den ganzen Mängeln seiner einstigen Frau und fordert ihn auf, die wahre, unerfreuliche Natur der Frauen in einem Text zu demaskieren.

***Geoffrey Chaucers 'Prolog und Erzählung der Frau aus Bath‘***

Chaucer kommt aus einer reichen Londoner Weinhändlerfamilie und erhält wohl eine ordentliche Schulbildung. 1359/60 nimmt er an einem Feldzug nach Frankreich teil. etwas später ist er im Auftrag des englischen Königs in diplomatischen Missionen unterwegs. 1366 heiratet er eine Hofdame und gerät darüber in die Patronage von John of Gaunt, Duke of Lancaster. Seit dem folgenden Jahr gehört er zum königlichen Haushalt. Als Kind bekommt er die große Pest mit und später den großen Bauern-Aufstand.

Er überträgt den 'Roman de la rose' ins Mittelenglische. In Italien kommt er vielleicht in Kontakt mit Boccaccio. 1374 wird er zu einem zentralen königlichen Zollaufseher. Er reist weiter in königlichem Auftrag auf dem Kontinent, erhält königliche Ämter und schreibt nach der von Boccaccio inspirierten mittelenglischen Vers-Romanze 'Troilus and Crisseyde' an den 'Canterbury Tales'. 1400 stirbt er.

Diese Geschichten haben eine Rahmenhandlung wie die von Boccaccios Decamerone, in der auch die erzählenden Personen dargestellt werden. Sie entstammen überwiegend den aufsteigenden englischen Mittelschichten.

In 'The Reeve's Tale', der Erzählung des Gutsverwalters, einer seiner Canterbury-Geschichten vom ausgehenden 14. Jahrhundert, erzählt Chaucer von einem Müller, der zwei Dienstleute um Mehl betrogen hat. Diese übernachten dennoch beim Müller in derselben Kammer wie dieser, seine Frau und seine Tochter und schlafen mit den beiden bei Nacht, um sich am Müller zu rächen, den sie dann auch noch verprügeln. Ob die Frauen das wollen oder eingangs mögen wird nicht erwähnt. Lapidar wird gesagt: Seine Frau wurde gefickt und seine Tochter auch. Seht, was geschieht, wenn ein Müller sein falsches Spiel treibt.

In 'The Merchant's Tale' (Alter Mann - junge Frau) der Canterbury Tales taucht dann ebenfalls der Ehebruch der Frau auf, der nicht verurteilt wird.

Die alte Frau von Bath ist eine erfolgreiche Tuchmacherin und -händlerin. Im allgemeinen Prolog wird sie zudem als Pilgerin vorgestellt, die u.a. schon nach Jerusalem, Santiago de Compostela und Köln gepilgert ist, und, was im Fortgang viel wichtiger als all das wird, als fünffache Ehefrau und erfahren in einem ausgiebigen Sexualleben.

Die Geschichte, die sie erzählen wird, ist in den sagenhaften Zeiten König Arthurs angesiedelt und hat einige märchenhafte Züge. Ein

Ritter vergewaltigt unterwegs ein (jungfräuliches) Mädchen, wird der Königin ausgeliefert, die ihm verspricht, dass er der Todesstrafe entkommen kann, wenn er herausfindet und ihr berichtet,

what thing is it that wommen moost desire.

Wenige Jahrzehnte, bevor Christine de Pizan zum ersten Mal als Autorin ihre weibliche Perspektive in die Welt der Literaten einbringt, versucht sich (der männliche) Chaucer an einer solchen auf wesentlich radikalere Weise, wie die Frage der Königin bezeugt.

Der Ritter zieht umher auf der Suche nach einer Antwort. Zunächst bekommt er die vermutlich zu erwartenden üblichen (unterschiedlichsten)

Antworten: Sie wollen Reichtum oder hohen Status oder Lebensfreude bis hin zu lust a-bedde usw.

Schließlich trifft er in seiner Not auf eine alte und hässliche Frau, die ihm die ultimative Antwort verspricht, wenn er ihr dann einen Wunsch erfüllt. Er akzeptiert und sie flüstert ihm die Antwort ins Ohr. Frauen wollen Macht (sovereyntee / maistrie) über ihren Ehemann wie über einen Liebhaber. Die Königin und der Hofstaat stimmen, an höfischer Liebe geschult, der Antwort zu, und nun fordert die Alte ihn auf, sie zu heiraten, was er auch widerstrebend tun muss.

In der Hochzeitsnacht, die er nicht vollziehen möchte, hält sie ihm im Bett einen Vortrag darüber, dass gentillesse /

genterye nicht ererbt und an Reichtum geknüpft seien, sondern an menschliche Qualitäten, die sich durch Taten äußern. Dann fordert sie ihn auf zu wählen, ob er sie jung, schön und

womöglich untreu wolle oder aber alt und foul. Er überlässt ihr darauf die Entscheidung und gibt ihr so die erwünschte Macht.

Als er sie nun küsst, verwandelt sie sich ganz märchenhaft in eine Junge und Schöne. And she obeyed him in every thing / That mighte doon him plesance or liking und sie leben in parfit joye. Indem er ihr also Macht aus eigenem Recht zuspricht, ist sie ihm gerne Partnerin in sexueller Lust.

Das Märchen erhält seine Lehre, aber dann kehrt die Erzählerin, die (bürgerliche) Frau von Bath, wieder zu sich selbst (zu ihrer Wirklichkeit) zurück, so wie sie schon in ihrer Vorrede auftrat: And Jhesu Crist us sende / Housbondes meeke, yonge, and fresh abedde. Immerhin ist sie nach fünf Ehemännern Witwe und spricht zu einer Schar männlicher Pilger.

Die Wirklichkeit ihres Ehelebens, in der Vorrede dargeboten, besteht für ihre ersten drei, viel älteren Ehemänner darin, dass sie ihr für

ihre sexuellen Dienste ihr Land und ihre Reichtümer geben, denn sie hadde hem hoolly in minde hond.

Solche Ehe ist in ihren Augen ein Machtkampf, einer von uns beiden muss zweifellos nachgeben, heißt es. Das wird beschrieben mit den Metaphern des Marktes, for all is for to selle, alles ist käuflich, eintauschbar. Solche Ehemänner sind darum goode, wenn es ihr gelingt, ihren Körper derart einzutauschen.

Das Fundament dafür legt sie am Anfang ihrer Vorrede, als sie mit biblischen und anderen Zitaten jesuanische Armut und genauso Jungfräulichkeit als nicht allgemein tauglich abwertet, und den Geschlechtstrieb wie auch die Ehe grundsätzlich positiv abhandelt. Dabei geht sie im Detail soweit, die Geschlechtsteile als sowohl für das Ablassen des Urins wie für die Fortpflanzung wohl eingerichtet zu finden, unmittelbare Replik auf Augustinus, der das Gegenteil betont.

Beim vierten Ehemann ist sie bereits alt und er jünger. Den fünften, ebenfalls jungen von zwanzig Jahren, behauptet sie, nahm sie for love and no richesse, sie ist inzwiscchen selbst reich, und mit Liebe meint sie sexuelle Lust, denn schon während der vierte in Geschäften fort ist, treibt sie es mit einem clerk. I koude noght withdrawe / My chambre of Venus from a goode felawe.

Am ausführlichsten wird ihr Machtkampf mit dem fünften Ehemann beschrieben. Während sie sich außerhalb der Ehe vergnügt, liest er in

einem Buch, in dem jede Menge klassische Texte of wikked wives versammelt sind: By God, meint sie, if wommen hadde writen stories, / As clerkes han withinne hir

oratories / They wolde han writen of men moore wickedness.

Sie reißt empört Seiten aus dem Buch, sie prügeln sich, und dann erklärt sie ihm, ihn niemals mehr (auch nur) küssen zu wollen. Darauf unterwirft er sich: Er gab mir alle Zügel in die Hand, und Herrin über Haus und Land zu sein, und auch über seine Zunge und seine Hand, und ich brachte ihn dazu, das Buch sofort zu verbrennen. Und dann sagt er: Mach nun den Rest deines Lebens, wozu du Lust hast. Mit maistrie hat sie alle soverayntee gewonnen.

Was will die Frau von Bath den männlichen Pilgerkollegen sagen, die offenbar amüsiert sind, und was den Lesern/Zuhörern darüber hinaus? Zunächst einmal haben Vorrede und Geschichte eines gemeinsam: Es geht um die Ehe (und nicht eine Familie), und es geht um die Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau. Dabei sind diese nicht rechtlich definiert, wie offiziell in jeder Wirklichkeit, und dabei auch nicht patriarchal, sondern einmal (Vorrede) in jenem Machtspiel, in dem die Frau ihren Körper und sein sexuelles Potential einsetzt, und ein anderes Mal (Geschichte), indem sie im Märchen den Mann mit Argumenten zu einer gewissen Gleichgewichtigkeit bringt, was sie aber sofort wieder etwas relativiert.

Da der Autor den Vortrag der Frau nicht kommentiert, sondern nur ein geradezu unzensiertes Portrait von ihr in ihrem Sprechen liefert, bleibt am Ende auch nur dieses übrig. Darin taucht außerhalb des Ziels des Märchens wenig einvernehmliches, liebevolles Miteinander auf, und sie formuliert es auch kaum, man kann höchstens vermuten, dass sie es sich wünscht. Ein solches Miteinander wäre auch als Thema wenig literaturfähig. Was bleibt, ist das Eintauschen von weiblicher sexueller Bereitschaft gegen Macht und ein Krieg der Geschlechter, dies aber bei einem sehr aktiven weiblichen Geschlechtstrieb. Inkonsistent bleibt die abwechselnde Verbitterung der Frau über ihre Männer und die dann wieder triumphierende Stimme, wenn sie von ihren "Siegen" spricht.

Wenn man sich die Frau von Bath bei ihrem Vortrag vorstellt, aufgebracht, wütend, spöttisch, stolz, dann wirkt dieser vor allem unterhaltsam in dem Maße, in dem man dabei via Geschlechtlichkeit und Machtbewusstsein (und nicht weiter psychologisierend) in sie hineinschauen kann. Dabei wirkt sie neuartig selbstbewusst auf uns heutige, dürfte aber einem einigermaßen glaubhaften Frauentypus des englischen Bürgertums der Zeit entsprochen haben. Macht ist dabei eben nicht nur rechtlich bzw. ideologisch formuliert, sondern entpuppt sich im aufsteigenden Kapitalismus auch recht bürgerlich als individuelle Leistung.

Indem sie sich zum recht einseitigen Thema ereifert, wirkt ihre Vorrede über sich selbst eher etwas (unfreiwillig satirisch) übertrieben, wie die Geschichte selbst märchenhaft. Auch das trägt zum Unterhaltungs-Moment bei. Ähnlich wie das wenig vorher verfasste 'Decamerone' entziehen sich Chaucers Geschichten samt Vorreden, die selbst Geschichten sind, einer späteren Interpretation, sie bedürfen ihrer in ihrer Offensichtlichkeit nicht bis auf die Frage, warum bzw. wozu sie geschrieben werden.

Vor allem versperrt es den Zugang, sie in eine dualistische Welt aus Feministen und Antifeministen einzuordnen, wie sie in den Köpfen mancher Ideologen nebst anderen Kuriositäten herum geistert. Damit entfernen wir uns völlig vom Text und seinem Autor. Dieser bürgerliche Karrieremensch in höfischer Umgebung konkurriert dort mit Autoren von Adel und höfischen Vorstellungen. Das tut er einmal, indem er seine Novellen, neuen Geschichten in kunstvolle, einigermaßen rhythmisierte Gedichtform mit strengen Paarreimen bringt, anders als Boccaccio, der ein merkantil-städtisches Publikum zu dessen Unterhaltung bedient.

Er tut es aber auch zum anderen, indem er vor allem in dieser Geschichte einen tradierten linearen Erzählmodus verlässt und sich, anders als das höfische Umfeld, sehr innovativ eine zutiefst widersprüchliche Person aussucht, deren zutiefst persönliche Erzählung innere Zerrissenheit bis zum Schluss zulässt, etwas, was sich - wesentlich kunstvoller - dann erst wieder Shakespeare leisten wird: Die Menschen sind wie sie sind, und kein Autor sollte sie anders machen.

***Weitere Texte***

1362 verfasst der etwa sechzigjährige Guillaume de Machaut, bedeutender Komponist und Miterfinder der Polyphonie, zudem fleißiger (Lohn)Dichter von vor allem Versen des Frauenlobes, zudem auch Domherr von Reims, sein Livre du Voir-Dit, in dem er seine Liebesgeschichte mit der etwa achtzehnjährigen Peronelle d'Armentères "dokumentiert". Sie schreibt ihm, sie wolle eine erotische Korrespondenz mit ihm. Er ist begeistert und möchte, dass man noch nach hundert Jahren von unserer Liebe sprechen möge. Sie schickt ihm ihr Portrait, man trifft sich und schläft gemeinsam unter einem Baum ein. Man geht gemeinsam auf Pilgerfahrt (!) nach Saint-Denis und er soll unterwegs zwischen ihr und ihrer Kammerfrau schlafen. Beim Erwachen befiehlt sie ihm, sie zu küssen. Am Ende ihrer Pilgerreise gibt sie ihm "das goldene Schlüsselchen ihrer Ehre, ihren Schatz, um diesen sorgfältig zu behüten", wie das Huizinga zusammenfasst. Das Ende des "Verhältnisses" wird wohl ihre Verheiratung.

Um dieselbe Zeit (um 1370) entsteht im selben adeligen Milieu 'Le livre du chevalier de la Tour Landry pour l'enseignement de ses filles' des Adeligen und Ritters Geoffroi de La Tour Landry (um 1326-1404), der seine Frau wohl liebt.

Dies Erziehungsbuch für seine Töchter soll aus eigener Erfahrung in seinen Jugendjahren seine Töchter davon abzuhalten, zu romancier, also romanhafter Liebe anlässlich eines Besuches des königlichen nachzugehen. Der angevinische Adelige Geoffroy warnt sie vor Leuten mit falschen, langen und schmachtenden Blicken und kleinen Seufzern und sonderbaren affektierten Gesten, und die mehr Worte zur Hand haben als andere Leute. (in: Huizinga, S.173) Er warnt also vor höfischem Liebesgehabe mit seinen Verführungs-Strategien und möchte, dass die Töchter sich für eine angemessene Ehe aufheben, die mit solchem Getue wenig zu tun hat. Dabei sollen sie sich ihrem Ehemann allerdings weiter unterordnen.

Ende des 15. Jahrhunderts ins Englische und Deutsche übersetzt, findet es weite Verbreitung und zeigt, dass es neben dem höfischen amourösen Zirkus auch noch eine andere Wirklichkeit im Bereich des Adels gibt.

Ehe

Der zentrale Widersinn der römischen Kirche ist die Feststellung, dass ausgelebtes sexuelles Begehren Sünde sei, womit durchgehend kollidiert, dass die Kirche die Ehe um der Fortpflanzung willen anerkennt, zugleich aber ihre Unauflöslichkeit damit verbindet. De facto ist die Ehe dann im Mittelalter akzeptiert, obwohl sie erst auf dem Konzil von Trient im 16. Jahrhundert förmlich als Sakrament anerkannt wird.

Das Ergebnis ist, dass die Ehe entsprechend bis dahin den Priester auch höchstens als Beiwerk braucht, geschlossen wird sie, um sie öffentlich und darum wirksam zu machen, vor der Kirchentür, in facie ecclesiae.

Nach und nach beginnt dann der Priester, sie zu verkünden. Darum geht man nach der Eheschließung und Hochzeit in die Kirche, um sie noch einmal öffentlich zu machen.

Geheiratet werden darf nach kanonischem Recht im sogenannten Spätmittelalter für Mädchen ab dem zwölften, für Knaben ab dem vierzehnten Lebensjahr, und das haben auch die Volksrechte festgeschrieben. Gegen 1400 erzählt Ulman Stromer "von seiner Mutter, die mit 14 Jahren heiratete, mit 16 zum ersten Mal Mutter wurde und in den nächsten neun Jahren acht Kinder gebar." (SchubertAlltag, S.419) Auf diese Weise ist ein Mann oft um die zehn Jahre mit einer Frau verheiratet, bis sie dann vielleicht bereits stirbt.

Die Kirche vertritt zumindest theoretisch die Konsensehe. Schon um 1120 schreibt Gratian in seinem Decretum: consensus facit matrimonium. Eltern von Adel und städtischer Oberschicht beharren aber auf ihrem Einverständnis als Voraussetzung und eher noch auf der elterlichen Partnerwahl für ihre Kinder. Ganz massive Strafen erwarten Männer in der Stadt, wenn sie sich nicht daran halten.

Der kirchliche Beitrag zur Eheschließung ist noch nicht überall gegeben. Die Tochter Gotelinde des Meier Helmbrecht will in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts den Ritter Lemberslinde heiraten. Dreimal fragt ein alter Grîse jeden der beiden, ob sie einverstanden sind, und gibt sie dann einander zur Ehe, worauf die Hochzeit mit einem Essen beschlossen wird. (V, ab Zeile 1504)

Für die Fürsten und den hohen Adel fließen die Quellen weiterhin deutlich stärker als für die Masse der Menschen. Die patriarchal und patrilinear strukturierte Dynastenfamilie trennt wie schon bisher massiv zwischen dem Keuschheitsgebot für die weibliche Nachkommenschaft und den Freiheiten der männlichen. Eheschließungen dienen weiterhin dynastischen Interessen und werden von den Eltern, im wesentlichen den Vätern, beschlossen. Wohl meist kennen sich die Paare vor der Hochzeit nicht persönlich, haben sich oft auch nicht vorher gesehen. Aber im späten Mittelalter werden zunehmend vorher Erkundigungen eingezogen, auch bezüglich des Sexualhindernisses herausragender Hässlichkeit. Sobald Maler hinreichende Techniken in gemalten Portraitbildern entwickelt haben, lässt man schon mal solche von den Bräuten anfertigen.

In der Regel wechselt die hochadelige bzw. fürstliche Braut zusammen mit den mitgebrachten Hofdamen mit der Hochzeit in ein ihr bis dato unbekanntes Umfeld und in das Bett eines ihr unbekannten Mannes. Damit das funktioniert, wird sie in die Unterwürfigkeit zum neuen Herrn erzogen. Nachdem er 1315 seine Tochter an Friedrich ("den Schönen"), Herzog von Österreich, verheiratet hat, schreibt ihr Jakob von Aragon: Wir bitten und ermahnen Euch, liebste Tocher (...), dass Ihr Eurem edlen und geschätzten Herrn und Gatten mit besonderer Furcht und Liebe folgt, der Euch nicht allein als Gatte verbunden, sondern Euch auch Eltern und Freunde ersetzen soll (... in: Spieß2, S.40)

In deutschen Landen sind die hochadeligen und fürstlichen Ehefrauen meist deutlich stärker als in romanischen Ländern von der Außenwelt abgeschottet. Dabei haben beide getrennte Privatgemächer, Apartements, das weibliche ist das oder sind die "Frauenzimmer". Regulär schläft man also auch vom Beilager abgesehen getrennt voneinander. Kontakte der Frauen nach außen werden überwacht. "Briefe wurden laut verlesen und somit kontrolliert. Besuche waren nur im Beisein weiterer Personen erlaubt." (Spieß2, S.77)

Gelegentlich findet sogar der Gottesdienst in getrennten Kapellen statt. Genauso nach Geschlechtern getrennt werden oft auch die Mahlzeiten eingenommen. Danach ist zweimal am Tag das gesellige Beisammensein von Männern und Frauen für etwa zwei Stunden möglich. "Die Hofdamen saßen in einer Reihe auf einer langen Bank und unterhielten ihre Gäste. Sie durften dabei nicht aufstehen oder sich mit einem Adeligen absondern. Das Tanzen war nur mit besonderer Erlaubnis des Hofmeisters gestattet. Klopfte der Türsteher dreimal an die Tür, war das Beisammensein beendet." (Spieß2, S.77)

Von den hohen Gemahlinnen wird nicht Verliebtheit, sondern gehorsame eheliche Liebe, eine Art solide Zuneigung erwartet, und natürlich noch solidere Fruchtbarkeit. Zehn oder mehr Kinder (vor allem Söhne) in die Welt zu setzen ist dabei keine Seltenheit, wenn der zumeist deutlich ältere Gemahl soweit durchhält bzw. Interesse zeigt. Das Beilager verweigert zu bekommen gilt als Strafe, Maßregelung, die gelegentlich weiblicherseits beklagt wird, auch weil das den Status der Frau mindert.

Wohlhabende Kreise des Adels und des Großkapitals heiraten früh und haben wohl in der Regel mehr überlebende Kinder als weniger Begüterte, des öfteren zwischen fünf und zehn.

Generell lässt sich insbesondere in höheren Kreisen feststellen, dass die lebenslange Ehe oft nicht allzu lange dauert, da das Leben der Ehefrauen oft alleine schon durch die Vielzahl der Kinder verkürzt wird und natürlich auch durch Krankheiten, und das der Männer zudem durch Gewalttaten. Da Wiederverheiratung beider Geschlechter häufig ist, entstehen (heute so genannte) Patchwork-Familien mit Kindern aus mehreren Ehen.

Da es mehr fürstliche Witwen als Witwer gibt, muss deren Versorgung mit Witwensitz und Einkommen sichergestellt werden, wenn sie nicht als Regentin akzeptiert ist oder ein Sohn mit 14-18 Jahren die Regierung antritt. Solche Witwen sind in der Regel aufgrund ihrer Ausstattung gute Partien und werden manchmal aus vielerlei Gründen auch dazu gedrängt, eine weitere Heirat einzugehen.

Königliche Ehen werden oft zwischen Königreichen als Bündnisgrundlage geschlossen, und die der deutschen Fürsten und Hochadeligen untereinander schaffen im Lauf der mittelalterlichen Jahrhunderte komplexe Verwandtschaftsbeziehungen, die oft große Teile des deutschen Raumes umspannen. Dabei werden angeheiratete Verwandte wie Blutsverwandte angeredet (mit Bruder, Mutter etc.) und dienen mindestens genauso der Durchsetzung von Interessen. Boten verbreiten manchmal intensiven Briefverkehr, man besucht sich gelegentlich bei Festen und schickt sich regelmäßig fürstliche Geschenke, die die Freundschaft erhalten sollen.

Neben einem in Rechtsform gegossenen Patriarchat sind die beachtlichen Freiräume weiblicher Betätigungen bei den Reichen und Mächtigen vor allem zu erkennen, mit ihrem Anteil am öffentlichen Leben, an Festen, beim Adel an der Jagd und ähnlichen Vergnügungen, am Lesen und Schreiben, an der Musik und der Unterstützung bildender Künste. Insbesondere in Mitteleuropa heißt spätmittelalterliches Patriarchat nicht pauschal Unterdrückung der Frauen, sondern tendenziell unterschiedliche Aufgabenverteilung.

Die Geschlechterbildung in Kreisen des Großkapitals nobilitiert sozusagen das "Haus", gleicht es in vielem dem Adel an. Ähnlich wie dieser heiraten Kinder der Geschlechter in etwas ähnlichem wie Dynastiebildung und zwecks Vernetzung von Kapital in den eigenen Reihen auch der großen Nachbarstädte und solcher, mit denen Handelsbeziehungen bestehen, wobei man bei Mädchen insbesondere versucht, sie bei Söhnen des Landadels unterzubringen.

Ehen sind auch unterhalb des Adels sowohl eine soziale wie eine sexuelle Einrichtung, wobei letztere nicht nur auf die Triebabfuhr, sondern auch auf eine Nachkommenschaft abzielt. Bei der bürgerlichen Oberschicht wird wie beim Adel darauf geachtet, dass die Heirat eine Verbindung von Familien ist, weshalb sogenannte Liebesheiraten, also solche auf der Basis von Verliebtheit, ebenfalls eher selten sind. Vermutlich trifft das - in wohl etwas geringerem Maße - auch auf die Handwerkerschaft zu. Ehen werden also vermittelt, sie werden mit dem Ziel eines Vertrages beredet und dann mit dem Eheversprechen und dem Ringtausch in Frankreich, Italien und den deutschen Landen und schließlich dem sexuellen Vollzug, der Hochzeit also, abgeschlossen.

Dabei gelingt es der Kirche schon im Verlauf des Hochmittelalters, die Eheschließung etwas zu sakralisieren, Ehe unter Verwandten zu unterbinden und die lebenslängliche Dauer der Ehe quasi sakramental abzusichern. Scheidungen sind nur in geringen Ausnahmefällen und vor allem in den Kreisen möglich, die sich der Kirche dafür erkenntlich zeigen können.

Die Heirat als materielle Transaktion beinhaltet weiter die Mitgift (des Brautvaters), über die der Mann dann nicht verfügen kann, soweit sie Immobilien betrifft, aber die Frau eben auch nicht zu Lebzeiten des Mannes. Eine weitere Gabe ist die des Mannes, die einen erheblichen Teil seines Eigentums betrifft, die sie nach seinem Tod bekommt, die aber bei Wiederverheiratung unter die Kontrolle des neuen Ehemannes geht. In England ist zudem die jointure möglich, zunächst der gemeinsame Besitz an Land, welches der Überlebende beim Tod des anderen ganz erbt. (Patterson in: Chaucer, S.149)

Die sogenannte Liebesheirat, die wohl am wenigsten solide Basis für eine Ehe, bleibt, wird, wenn überhaupt, denen überlassen, die hier zum Proletariat gerechnet werden, bei denen also keine über Besitz vermittelten Bündnisse zu schließen sind. Diese wiederum hängen aber an den Möglichkeiten im wesentlichen des Mannes, über Lohnarbeit eine Familie ernähren zu können, weswegen sie oft viel später im Leben stattfinden als bei den höheren Kreisen.

Grundsätzlich und rechtlich abgesichert ist der Ehemann und Vater als das Familienoberhaupt, dies aber nicht primär, aus ideologischen Gründen, sondern aus ganz handfesten: Ihnen ist in patriarchaler Tradition die Verantwortung für die Versorgung der Familie und ihren Schutz überlassen, und Verantwortung ist nur schwerlich "demokratisierbar" - ist sie doch eine persönliche Haltung. Deutlich wird das daran, dass Frauen als Witwen selbst die Rolle eines Familienoberhauptes einnehmen können, wobei sie allerdings weiter männlichen Beistand in Rechtsfragen brauchen.

Die Ehefrau ist nur sehr beschränkt alleine geschäftsfähig außer für kleine Geldbeträge, was aber nicht für Kauffrauen gilt und auch nicht für viele Gewerbe treibende Frauen in Köln, von denen einige sogar in weiblichen Zünften organisiert sind. Darüber hinaus gibt es auch außerhalb des Hauses nicht wenige

im wesentlichen von Frauen betriebene Arten von Erwerbsarbeit.

Margery Kampe betreibt so laut ihrem fromm-biographischen Buch unabhängig von ihrem Ehemann eine Brauerei und eine Mühle, und sie kann dann die Erlaubnis für ihre Pilgerfrahrt nach Jerusalem gegen ihre Einlösung seiner Schulden eintauschen. (L. Finke in: Chaucer, S.176)

Die Situation von Frauen sollte also sehr stark nach lokalen, regionalen und zeitlichen Gegebenheiten differenziert werden. Es sollte auch weniger auf sexuelle Gründe, einmal abgesehen von Schwangerschaft und Mutterschaft, abgehoben werden als auf solche praktischer Natur.

Im "politischen" Raum bleiben Frauen aber völlig ausgeschlossen, und wo sich politische, "bürgerliche" Rechte entwickeln, bleiben sie dem Hausvorstand überlassen, der Vertreter einer wirtschaftlich geschlossenen Einheit ist.

Statt Familie wird im Deutschen weiter öfter vom Haus geredet, was als Kurzform für die Hausgemeinschaft dient, die Ehepaar und Kinder umfasst, bei Handwerk abgesehen vom Baugewerbe und wenigen anderen Zweigen auch die Knechte umfasst, die später Gesellen heißen, und wo erschwinglich, auch jene Knechte und Mägde, die Dienstboten sind. Das ist dann das "ganze Haus".

Die familia, die alte herrschaftliche Hofgemeinschaft mit ihren Formen persönlicher Verpflichtungen und Abhängigkeiten geht zwar vor allem in den großen Städten zurück und verschwindet manchmal ganz, verändert dabei aber dort, wo sie überlebt, ihren Charakter und wird stärker über Geld vermittelt.

Sexus und Macht: Libertinage

Im späten Mittelalter wird immer öffentlicher, was zumindest alle Zivilisationen auszeichnet: Dass der Geschlechtstrieb das ursprüngliche Machtspiel der Natur ist und eben auch der menschlichen. Was beim Mann das Ausleben der Potenz ist, ist bei den Frauen das sexueller Attraktivität. Wo beide meinen, dass sie dessen Bezähmung nicht mehr nötig haben, resultieren daraus ausgelebte oder mühsam unterdrückte bzw. verdrängte Aggressionen. Handelt es sich um hohe Herren oder Damen, führt das durch die Geschichte zu Gewalttätigkeit bis in Fehden und Kriege. Beim einfachen Volk heißt dasselbe Kriminalität.

Dabei führt ein langer Weg von der Libertinage der Mächtigen im Mittelalter bei Beibehaltung der Ehe bis zur Bindungslosigkeit sexueller Aktivitäten im zwanzigsten Jahrhundert auch bei "kleinen Leuten" und dem Schwinden von Ehe und Familie. Literarisch schlägt sich das im 14./15. Jahrhundert in sogenannten Novellen nieder, deren Kernpunkt oft sexuelle Abenteuer sind, die zunächst zwischen Augenzwinkern und Moralisieren oszillieren wie bei Boccaccios 'Decamerone' (um 1350) und ein Jahrhundert später in den 'Cent nouvelles nouvelles' (um 1450) des Hofes des französischen Charles VII. Im Kern wird dabei jene Haltung vorgebildet, die am Ende in die Pornographie des 18. Jahrhunderts als lukrativer Massenware münden wird.

Dieselbe Entwicklung vollzieht sich im späten Mittelalter mit der Erotisierung weiblicher Gestalten in Bildhauerei und Malerei, die immer weiblicher werdende Engel, Marien und andere Heilige betrifft. Immer häufiger wird im 15. Jahrhundert die Darstellung der Maria lactans, also ihrer dem Jesuskind hingehaltenen weiblichen Brust. Mit Jean Fouquets mehrmals gemalter Agnes Sorel, der königlichen Maitresse, einmal als Maria, mit einer entblößten und wohlgeformten Brust, wird dann eine massive Grenzüberschreitung vollzogen.

Eine dazu parallele Entwicklung liefert die gelegentliche Glorifizierung von Verbrechertum, wie sie sich in der Tradition der Geschichten von Robin Hood entfaltet und im 15. Jahrhundert in der Selbstglorifizierung des Kleinkriminellen Francois de Montcorbier gipfelt, der sich selbst Francois Villon nennt.

Wesentlich bleibt durch das ganze Mittelalter das Doppel von Ehe samt Erzeugung von legitimen Nachkommen und das Ausleben des Sexus außerhalb daneben oder hauptsächlich. Während in den produktiven Unterschichten so ein Verhalten seltener ist, da Ehe und Familie zugleich Haushalt im Sinne von Lebensunterhalt sind, wird es in den Kreisen der Reichen und Mächtigen immer mehr die Regel, wobei es zunächst Teil eines fürstlichen, dann aber allgemein eines aristokratischen Lebensstils wird. Für Bauern- und Bürgermädchen eröffnet sich aber hier der Reiz einer zum Teil gut dotierten (illegitimen) Karriere und einer körperlich erlebten Identifikation mit Macht.

Nicht vergessen werden darf dabei das Maß an Gewalt, mit dem sich Herren und in ihrem Sold stehende Militärs nehmen, was sie meinen, zur Befriedigung ihres Geschlechtstriebes bedürfen zu müssen.

Für noble Mächtige dient die Ehe weiterhin dynastischen Zwecken und Geliebte und Konkubinen dienen immer noch einer sehr persönlichen Mixtur aus Begehren und Verliebtheit. Ein solcher Fall war der der Geliebten des Prinzen John of Gaunt, Katherine Swynford, während dessen Ehe mit Konstanze von Kastilien, die ihm vier Kinder gebiert. 1381 wird dieses Verhältnis erzwungenermaßen beendet, und zwei Jahre nach dem Tod von Konstanze heiratet er Katherine 1396 und legitimiert die Kinder nun nachträglich mit päpstlicher Unterstützung. Ihr Halbbruder Henry IV. schließt seine Halbgeschwister dann von der Thronfolge aus.

Ein halbes Jahrhundert später wird Charles VII. von Frankreich 1444 mit Agnès Sorel das "Amt" der offiziellen Mätresse einfuhren, und sie wird ihm ebenfalls mehrere anerkannte außereheliche Kinder schenken.

Zum Machtspiel in der vornehmen Ehe gehört also der Ehebruch, der dem Manne eher nachgesehen wird, wenn er ihn mit einer unverheirateten Frau betreibt, während er bei einer verheirateten ja deren Ehemann schädigt. Tendenziell wird der Mann in dieser Zeit auch stärker als die Frau bestraft, weil sie eher wie auch sonst in einer passiveren Rolle gesehen wird.

Abarten

Komplexere Lebensformen bedürfen der Geschlechtlichkeit zum Zwecke der Fortpflanzung von gemischten Varianten der Elternpaare. Ehe ( man muss inzwischen dazu sagen, natürlich von Mann und Frau), Familie und Verwandtschaft dienen dem Schutz des Nachwuchses und der Versorgung im Alter. Das alles kann sich in Zivilisationen für die Machthaber ändern, sobald sie auf Kosten ihrer Untertanen leben. Die Kirche des Mittelalters kann für ihre höheren Ränge - oft erfolglos - Ehelosigkeit verordnen oder gar Sexualität diabolisieren. Weltliche Herren können ihren Geschlechtstrieb außerhalb von Ehe und Familie halblegal ausleben.

Sexualität hat sowohl mit Lust wie mit Angst zu tun. Das Christentum neigt dazu, die Lust zu diabolisieren und die Angst als Mittel einzusetzen. Dabei driften im Verlauf des Mittelalters zwei parallele Entwicklungen auseinander: Die eine bedeutet zunehmende Tabuisierung sexueller Themen, die allerdings erst in der frühen Neuzeit sich ganz durchsetzt, und zwar insbesondere im Bürgertum, und die andere eine zunehmend offenere Permissivität, wie sie sich insbesondere in literarischen Texten idealisiert niederschlägt, die in höheren Kreisen kursieren.

Häufigere sexuelle Praktiken lassen sich so am ehesten aus christlichen Texten erschließen, in denen sie angeprangert werden. So wendet sich Jean Gerson in seinem 'De confessione mollicei' gegen die Selbstbefriedigung als peccatum mollicei insbesondere bei männlichen Jugendlichen, die er als schwere Sünde betrachtet, und lässt dabei darauf schließen, dass sie durchaus verbreitet ist. Allerdings wird das Phänomen in der Praxis wohl eher unter die kleineren Sünden eingereiht. Dennoch schreibt Gerson um 1400 in seinem Traktat: Sie ist eine Sünde gegen die Natur, schwerwiegender als außerehelich mit einer Frau zu verkehren, oder wenn eine Frau mit einem Mann Unzucht treibt, und ihre Vergebung bleibt dem Prälaten vorbehalten.

Dazu kommt die Vorstellung, Sperma sei Blut, welches aus dem Gehirn kommt und weiß wird, während es durch die Venen läuft, wodurch das schiere Abspritzen eine Art Aderlass sei, der bei häufigerer Praxis Schwächung des Körpers und des Verstandes nach sich zieht.

Der sich von seinen natürlichen Zwecken verselbständigende Drang nach Triebabfuhr (siehe Großkapitel 'Anfänge') kann sich darüber hinaus auch bei einer kleinen Minderheit auf Objekte des gleichen Geschlechtes ausrichten und bei einer wohl noch kleineren auf Kinder hin desorientieren.

Kulturen basieren neben der Ernährung auf der Orientierung und Regulierung von Sexualität. Diese werden in die Zivilisationen übernommen, aber des öfteren von denen gebrochen, die die Macht dazu haben. Im dritten Buch Moses wird den Juden homosexuelle Praxis verboten, schließlich sollen sie sich fleißig vermehren.

Homosexualität ist ein sehr modernes Wort, während im Mittelalter in der Regel von Sodomie die Rede ist, welche mehrere nicht zur Zeugung führende Praktiken umfasst. Sie kommt als unchristlich angedeutet bei Paulus und dann nicht in den Evangelien vor. Der christliche Kaiser Theodosius belegt sie mit der Todesstrafe. Von der Nachantike bis ins Mittelalter gilt sie als Sünde, wird aber möglichst totgeschwiegen und im Zweifelsfall bestraft. 1270 erlässt König Ludwig IX. ("der Heilige") erstmals auch Gesetze, welche die Sodomie zu einem Verbrechen erklären. Über König Edward II. von England, der 1307-27 regiert, wird insbesondere nach seinem Tod gemunkelt, er habe sich Favoriten bei Hofe als Liebhaber gehalten, aber er war verheiratet, hatte Kinder und möglicherweise auch eine oder mehrere weibliche Geliebte.

Über die weibliche Homosexualität wird teils weniger, teils wohl auch nachsichtiger gesprochen, was sich in geringeren Bußen niederschlägt als sie für Männer gelten. Nur Nonnen, die es mit Verwendung eines Gegenstandes miteinander treiben, erhalten deutlich höhere Bußstrafen. (in: Mazo Karras, S.229)

Im weiteren abendländischen Mittelalter und der Neuzeit bis ins zwanzigste Jahrhundert ist Homosexualität als Sünde bzw. Verbrechen diffamiert und kriminalisiert und in einigen Städten und Gegenden mit der allerdings selten angewandten Todesstrafe belegt, - und zwar ebenso wie Päderastie mit Kindern vor der Geschlechtsreife.

Diffamiert sind auch die Selbstbefriedigung und der Geschlechtsverkehr mit (weiblichen) Tieren, wofür um das erste Millennium der Bischof von Worms genaue Bußen festlegt. Diese Kriminalisierung und zugleich Tabuisierung macht es äußerst schwierig, über solche Praktiken mehr als schiere Gerüchte zu erfahren. Immerhin können wir aus unseren Kenntnissen über den (katholischen) Klerus der letzten rund hundert Jahren erschließen, dass wohl schon früher das Zölibat dazu neigte, in homosexuelle und pädophile Neigungen auszuweichen. Daraus wohl auch resultiert seine intensive Verurteilungspraxis abartiger Sexualität.

Aus den wenigen Quellen, die Homosexualität betreffen, lässt sich vermuten, dass sie im wesentlichen verdeckt und einvernehmlich betrieben wird, verfolgt wird sie vor allem dann, wenn sie zur Unterstützung der Verfolgung anderer Verbrechen genutzt wird, wie der Ketzerei, oder wenn sie als Vergewaltigung stattfindet.

Verachtet wird nicht primär der aktive (eindringende) Partner bei zwei Homosexuellen, der sich dabei seine Männlichkeit bewahrt, sondern der passive, der eine Art weibliche Rolle einnimmt und darum vor allem als effeminiert angesehen wird. Dieser Rolle entsprechen wohl überwiegend sich sexuell passiv verhaltende Knaben zwischen 13 und 18 Jahren, wie für Florenz im 15. Jahrhundert belegt erscheint.

Um 1050 wendet sich Petrus Damiani im 'Liber gomorrhianus' gegen Praktiken einsamer oder gegenseitiger Masturbation, dem Kopulieren zwischen den Schenkeln, den analemn Koitus und das insebsondere, wenn es zwischen Priestern und Knaben stattfindet.

Dass diese Neigung in Richtung homosexuelle Pädophilie schon das frühere Mittelalter durchzieht, belegt auch Hildebert de Lavardins Anspielung auf Jupiter und seinen Knaben Ganymed um 1100:

Ein Knabe bietet überhaupt keine Sicherheit. Gib dich keinem von ihnen hin. Es wird von vielen Häusern berichtet, die viele Jupiter haben. Aber du solltest keine Hoffnung auf den Himmel durch die Sünde des Ganymed hegen. Niemand gelangt durch diese Art des Kriegsdienstes zu den Sternen. Ein besseres Gesetz weiht die himmlischen Schlösser der Juno allein. Männer als Ehefrauen sind Sache der Unterwelt. (in: Mazo Karras, S. 303f)

***Sexuelle Gewalt***

Sexuelle Macht üben Frauen durch Attraktivität auf Männer aus, von Männern findet sie als physische Gewalt statt, und das nicht nur üblicherweise in Kriegszeiten. Immer wieder wird darum wie schon durch den Herzog von Braunschweig-Lüneburg für eine seiner bäuerlichen Siedlungen 1296 festgelegt: Wer aber (...) aus dreister Wollust eine Jungfrau oder eine Ehefrau notzüchtigt, unterliegt der Todesstrafe. (in: Franz, S.402)

Jean le Bel (um 1290-1370) ist ebenso vornehmer wie weltlich orientierter Domherr zu Lüttich und Verfasser einer bedeutenden Chronik des ersten Abschnitts des Hundertjährigen Krieges. Er erzählt darin, wie König Edward III. den Grafen von Salisbury in die Bretagne schickt, nachdem er seine schöne Gemahlin gesehen hatte. Dann besucht er sie und vergewaltigt sie aufs Brutalste:

Er hielt ihr den Mund mit solcher Gewalt zu, dass sie nur einen oder zwei Schreie ausstoßen konnte (...) Schließlich ließ er sie ohnmächtig zurück, aus Nase, Mund und anderen Stellen blutend. (in: Tuchman, S.74)

Andererseits heißt es im Ratsbuch von Konstanz zu 1388, dass ein Heni Frewel in die Kammer einer Jungfrau eingedrungen ist, ihr die Kleidung vom Körper riss und sie dann vergewaltigte, was er damit büßen kann, dass er sie ehelicht. (Keupp/Schwarz, S.113)

***Obszönität***

Scham und Triebhemmungen verbannen das Animalische der Geschlechtlichkeit ins Dunkel des Privaten. Seine Veröffentlichung gilt als obszön. In den christlichen Zivilisationen kommt dazu die kirchliche Verurteilung als Sünde, als diabolische Macht. Die bildlichen sexuellen Darstellungen mit den Stilmitteln der Romanik gehen zunehmend zurück, da offenbar der Abwehrkampf gegen "heidnische" Vorstellungen von Sexualität erfolgreicher wird. Mit den Mitteln der Gotik werden vielmehr nun Darstellungen von Engeln (die langsam weiblicher werden) und Heiligen besonders weiblichen Geschlechts sanft erotisiert. Erst damit entsteht eine spezifisch lateinische abendländische "Kunst".

Sanfte Erotisierung, die langsam und vorsichtig deutlicher wird, verbunden mit immer soliderer Christianisierung des Sexus an der Oberfläche, vertreibt das handfest Geschlechtliche in einen Untergrund, in dem es einmal im Reich der Phantasie, zum anderen aber auch im Reich der Heimlichkeiten immer neue dunkle Blüten treibt. Das betrifft natürlich zu allererst die Geistlichkeit, der das natürliche Ausleben ihres Triebes mit einer Frau immer mehr genommen wird. Mit der flächendeckenden Zunahme der (geheimen) Beichte bekommen sie nicht nur Nachricht von dem, was da so getrieben wird, sondern sind angeregt, sich selbst Phantasien zu machen.

Zunehmende Vernunftkonstruktionen nicht nur in der sich langsam und bei wenigen etwas emanzipierenden Philosophie, sondern auch in der Theologie und in den die Macht konstruierenden Vorstellungen von Recht führen zu dem Konstrukt von der Einheit von Ketzertum und Obszönität. Ein handfester Grund dafür ist die zu beobachtende Aufwertung von Frauen bei evangelischen Dissidenten, welche das Ordnungsprinzip männlicher Dominanz für die Betrachter durcheinander bringt.

Es tauchen im 13. Jahrhundert Vorstellungen auf, Ketzer in ihrem Satanismus wären heimlich und in Gruppen promiskuitiv (wie in der späteren Pornographie und Wirklichkeit), Initiierung würde durch Küsse auf das Hinterteil von Kröten und schwarzen Katern betrieben und Verwandte würden miteinander und wahllos durcheinander sexuell verkehren.

Prostitution

Kriminalität und Prostitution tauchen überall dort massiv auf, wo Dekultivierung als notwendige Begleiterscheinung von Zivilisierung auftritt. Dabei tritt an die Stelle wirklicher sozialer Kontrolle horizontaler Art die vertikale Kontrolle der Machthaber über ihre Untertanen. Beide haben auch etwas mit der auseinandergehenden Schere von arm und reich zu tun und mit Phänomenen von Ausgrenzung und Degradierung, Entwürdigung. Der dümmliche Spruch von der Prostitution als ältestem Gewerbe ist ein Resultat zunehmender Kommerzialisierung der menschlichen Sexualität im späten Kapitalismus und dient ihrer Rechtfertigung seit dem 19. Jahrhundert.

In den hellenischen und römischen Zivilisationen ist Prostitution bereits ein Alltagsphänomen städtischen Lebens, und wird noch nicht von christlichen Moralvorstellungen gestört. Der Warencharakter des vornehmlich weiblichen Körpers dient dabei auch dem Ausleben aberranter Phantasien, wozu die gekaufte Willigkeit einlädt.

Dem Christentum an der Macht gelingt es in der Nachantike und dem frühen Mittelalter nicht, die Hurerei zu verdrängen, auch wenn sie wohl mit dem Schwundprozess der Städte zurückgeht. Aber es handelt sich eben nicht um ein moralisches, sondern ein zivilisatorisches Problem.

Mit dem Aufstieg des Kapitalismus als vor allem städtischer Zivilisation, der um sich greifenden Warenwelt und damit einhergehend zunehmend allgemeiner Käuflichkeit wird der weibliche Körper als Ware wie die Kriminalität und die Armut ein integraler Teil der neuen Zivilisiertheit, verachtet, geduldet und genutzt.