Arbeitsteilung, Ware, Markt, Konkurrenz, Geld

Handel: Die globale Perspektive

Handel im Norden

Handel im Mittelmeerraum

Transport

Kapital (Vor dem Kapitalismus / Kapital gegen Lebendigkeit / Kapitalist)

Reichtum schafft Nachfrage

Das Problem mit der Religion (Gerald und die Gerechtigkeit)

Das Problem der Religion: Lebensfreude und Amüsierkonsum (Kleidung)

Das Problem mit dem antiken Erbe

Fortschritt ?

Arbeitsteilung, Ware, Markt

Unsere Schwellenzeit liefert mit Monarchen, Fürsten und Adel Machtstrukturen als Rahmenbedingungen für die Entstehung von Kapitalismus. Die Produktion ist immer noch weitgehend in sich langsam

verändernde Grundherrschaften eingegliedert. Handel und Geldumlauf nehmen zu und mit ihnen frühe Kapitalbildung. Städte gewinnen langsam an Bedeutung.

Mit der Zunahme der Produktion, der Verschränkung von Stadt und Land im Zuge der Erweiterung von Tausch- und Geldwirtschaft, der Zersplitterung der Macht in geistliche und weltliche Herrschaften

und vielem anderem schwindet die antike Welt nun zur Gänze.

Das Ergebnis all dieser Veränderungen benennt der Mönch Radulf Glaber Anfang des 11. Jahrhunderts so: Man hätte sagen können, dass die gesamte Welt in völliger Übereinstimmung die Fetzen

ihrer alten Vergangenheit abgeschüttelt habe. (so in: Bois, S.180). Man kann auch sagen, dass die nachantike Welt nun in groben Zügen an ihrem Ende angelangt ist.

Arbeitsteilung

Ganz am Anfang steht geschlechtliche Arbeitsteilung. In größerem Umfang geschieht dann darüber hinaus in der Jungsteinzeit Arbeitsteilung mit der Abtrennung von zunehmend mehr Handwerk von der

Nahrungsproduktion: Diese kann mit Überschüssen handwerkliche Produkte aus Töpfereien, der Waffen- und Schmuckproduktion zum Beispiel eintauschen. Im Laufe der Zeit lösen sich zudem Experten für

Konstruktion und Deutung von Welt aus solchen Arbeits-Zusammenhängen.

Es gibt neben der internen auch eine geographische Arbeitsteilung: Bernstein gibt es vor allem im Samland und überhaupt der südlichen Ostseeküste. Als Schmuck begehrt, wird es schon in der

Steinzeit bis in den Mittelmeerraum gehandelt. Feuerstein (zum Feuerentzünden) und Obsidian (unter anderem für Waffen) sind nicht überall vorhanden und werden deshalb gehandelt. Der Zufall der

Wohngegend entscheidet dabei über den Zugang zu Rohstoffen und Warenproduktion sowie anschließendem Handel.

Interne Arbeitsteilung bedeutet Spezialisierung und damit die Möglichkeit für Verbesserung von Techniken und Produkten. Den Vorteilen solcher Neuerungen stehen, sobald man sich an sie gewöhnt,

neue gegenseitige Abhängigkeiten gegenüber, der Aufstieg von Deutungsexperten einer komplexer werdenden Welt und damit Ansätze von Machtstrukturen.

Bis in unsere Schwellenzeit ist all das weit gediehen, und das, was Menschen da machen, wird längst so hingenommen, als ob es naturgegeben wäre. Es erscheint vor den Augen der Menschen, aber

gleichsam auch hinter ihrem Rücken. Erst im 18. Jahrhundert wird vereinzelte kritische Auseinandersetzung damit beginnen, aber nie viele Menschen erreichen.

Ware

Arbeitsteilung führt zum Warentausch. Das germanische Wort Ware hat passenderweise dieselbe Wurzel wie das Wort für Krieg. Es entwickelt sich im Altenglischen wie auf dem germanischen Kontinent

zum Wort für einen Wert darstellende Gegenstände. Unter Ware verstehen wir dann alle Gegenstände, die gehandelt werden, also auf einen Markt gelangen, wozu auch Menschen gehören, die als Sklaven

benutzt werden und solche, die ihre Arbeitskräft vermieten.

Bevor Engländer von commodity sprechen, haben sie das Wort ware, welches ein Produkt bezeichnet, den von Menschen hergestellten Gegenstand. Mit der zunehmenden

Marktwirtschaft, dem Rückgang der Hauswirtschaft, der Arbeitsteilung und mit zunehmender Kapitalisierung von immer mehr (Geld, Land, etc.) gelangen immer mehr Waren auf den Markt, worauf sich die

Bedeutung des Wortes (Ware) im Deutschen (nicht im Englischen) immer stärker verengt: Ware wird das Produkt, welches auf den Markt geworfen wird.

In der Auffassung fast aller Menschen ist die Erdoberfläche bis in eine zunehmende Tiefe ihre Beute, sie steht bei kämpferischer Konkurrenz unter ihnen zur Ausbeutung bereit. Wo es weniger

kriegerisch zugeht, wird ihr potentieller Warencharakter zugesprochen, und sie wird auch so behandelt: Im Laufe des Mittelalters werden immer einmal wieder ganze Städte und sogar große Regionen

von Machthabern, wo nicht erobert, gekauft, verkauft und verpfändet, und zwar mit den darauf lebenden Menschen, die dabei ihre Herren wechseln. Auf jeden Fall gewinnt der Lebensraum Erde mit

seinen Pflanzen und Tieren im Laufe der Zeit Warencharakter: Diese werden genutzt, ge- und verkauft wie leblose Waren, und das ebenfalls bis heute und wohl auch weiter, soweit es dafür noch eine

Zukunft gibt.

Ähnlich dem Warenkauf ist die Warenmiete. Wohnungen und Geschäftsraum werden vermietet. Menschen vermieten schon in frühen Zivilisationen auf einem Markt ihre Arbeitskraft und ihre Fähigkeiten,

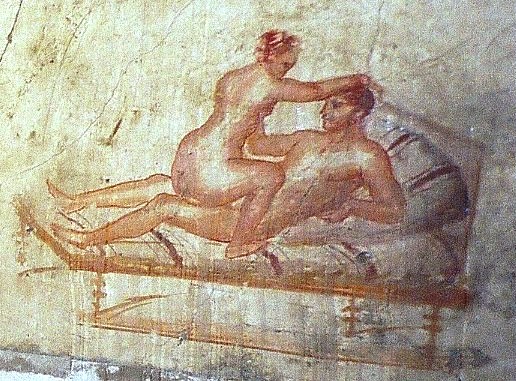

wo sie diese nicht an Machthaber ohnehin ein Stück weit abgeben müssen. Insbesondere Frauen vermarkten sexuelles Begehren anreizende Aspekte ihrer Körper, die dadurch ebenfalls Warencharakter

bekommen. Je mehr Waren zwischen Menschen treten, desto mehr werden sie von ihnen geprägt.

Sich entfaltender Kapitalismus bedeutet dann die Verwandlung von allem und jedem in eine (potentielle) Ware, alles wird grundsätzlich käuflich und damit auch fast jeder Mensch, dem dabei nichts

mehr schützenswert, also im besten Sinne heilig ist. Nicht mehr hergebrachte Religion prägt im Mittelalter die Menschen, sondern der Kapitalismus prägt die Religion, die dann in sehr lang

andauernden Rückzugs- Gefechten zunehmend untergehen wird.

Am Ende erobert sich spätester Kapitalismus im 20. Jahrhundert nach vielen Vorläufen die Körper der Menschen zur Gänze mit der konsequenten Vermarktung ihrer Geschlechtlichkeit als Teil eines

allgemeinen Konsumismus. In der Konsequenz wird derzeit von Politideologen, den Nachfolgern der Priesterschaft, eine Neudefinition des als Ware anerkannten und darum ihrer Ideologie zugänglichen

menschlichen Körpers auch in diesem Bereich propagiert. Es gilt, keine Privatsphäre mehr zuzulassen in einem neuartig totalitären Staatsgebilde.

Wie Kapital ist auch Ware Ausdruck der Verdinglichung eines Vorgangs, in dem Menschen in (wirtschaftliche) Beziehung treten: Waren stellen eine Beziehung zwischen Verkäufer und Käufer dar, ein

Gegenstand, ein Gut wird Ware im Moment des Verkaufs. Gegenständlich werden Kapital und Ware nur im Moment ihrer Zweckbestimmung, einer Absichtserklärung also. Verständlich werden sie nur als

Vorgang.

Die Ware als Vorgang hat zwei Seiten, die des Verkäufers und die des Käufers. Der erstere zielt ab auf einen Gegenwert beim Verkauf, der sich möglichst in Geld rechnen lassen muss und höher sein

soll als der, der für Produktion bzw. Erwerb der Ware nötig war, denn er will einen geldwerten Gewinn, während der Gewinn des Käufers in der Nutzung und dem Verbrauch der Ware besteht.

Im Konsum, deutsch: Verbrauch, findet sich jener Sinn der Ware, der für Kapitalismus elementar ist: der Verbrauch vernichtet sie über kurz oder lang. Wo er das nicht hinreichend tut, muss es die

Mode tun oder kriegerische Gewalt, zwei konstitutive Elemente jedes Kapitalismus. Dabei ist Konsumption, also Verbrauch toter Ressourcen und vor allem lebendiger Natur, auch schon der

Ausgangspunkt. Die nämlich haben Menschen mit allen Lebewesen gemeinsam, erst im Kapitalismus nimmt sie aber einen Umfang und ein Tempo an, wie es in der Geschichte unseres Planeten nie dagewesen

war: Noch vor 1000 sind fast alle Menschen in Europa von Produktion und Kauf von Waren fast ausgeschlossen, neun, zehn Generationen später sind sie fast alle wenigstens ein bisschen in einen

großen Warenmarkt integriert.

Ware und Konsum lassen sich in zwei Sphären aufspalten, in Waren für jenen Konsum im engeren und üblicheren Wortsinn, die „nur“ zum Verbrauch bestimmt sind, und solche, die wiederum nur für die

Produktion und Verteilung von Waren zuständig sind. Diese werden aber ebenfalls,wenn auch langsamer, verbraucht bzw. durch Innovation obsolet.

Das hat damit zu tun, dass die Gegenstände, die unmittelbar für die Produktion, den Transport, die Lagerung und den Verkauf von Waren eingesetzt werden, eine andere Qualität von „Gebrauchswert“

haben als die, die in einem nicht in den Prozess der Kapitalverwertung eingesetzten, privaten Konsum verbraucht werden. In der idealisierenden Politökonomie von Marx erscheint der Gegensatz von

Gebrauchswert und Tauschwert klar definierte Größen abzustecken, dem ist aber leider nicht so in der historischen Wirklichkeit.

Immerhin kann man ihm ein gutes Stück weit folgen: Kapital ist jenes Eigentum, welches zu seiner Vermehrung eingesetzt wird. Im Vorgang seiner Verwertung, in dem es erst recht eigentlich Kapital

wird, wird es investiert, wobei am Ende immer Waren an einen Kunden gelangen sollen. Diese kann der Kapitalist selbst besitzen wie zum Beispiel Geld, selbst produziert haben oder aber aufkaufen

und weiterverkaufen. Die wundersame Kapitalvermehrung geschieht zu allererst durch Arbeit, zudem durch den Einsatz von Rohstoffen, durch Kapital, welches in Produktionsmittel, Transport und

Verkauf investiert wird, zunehmend im Kapitalismus aber durch Lohnarbeit, welche das Produkt schafft, das auf den Markt kommen soll.

Für den Kapitalisten ist die einzige Funktion, die seine Ware hat, die, auf einem Markt einen Tauschwert zu haben, der lohnenswert höher ist als das eingesetzte Kapital. Der Tauschwert ist eine

vage Größe, während der Preis der Ware, in dem er sich verwirklicht, im Moment des Verkaufes von einer spekulativen zu einer berechenbaren wird. Dieses Ziel der Kapitalvermehrung, welches

überhaupt erst Eigentum zu Kapital macht, ist also abhängig von einer Kundschaft, die die Waren kauft. Dazu, sagt Marx, muss die Ware einen Gebrauchswert haben, ein, wie man unschwer erkennen

kann, etwas unglücklicher Begriff, denn er lässt sich nicht klar definieren, da dem Objektivieren ein arg subjektiver Faktor entgegensteht.

Die ursprüngliche Konsumption aller tierischen Lebewesen und darum auch des Menschen besteht in der von Pflanzen und/oder Tieren bzw. wenigstens Teilen von ihnen. Ihr Gebrauchswert besteht in

ihrem Nährwert, da sie der Ernährung dienen, auf der alles Leben basiert. Das Leben der einen basiert auf dem Tod der anderen. Aber schon in vorkapitalistischen Zivilisationen stimmt das

zumindest für Teile ihrer Mitglieder so einfach nicht mehr. Während sich in traditionellen Kulturen die Ernährung zunächst tatsächlich aufgrund der Erfahrung zahlreicher Generationen auf den

Nährwert konzentriert, erhält sie später in Schichten, die mehr besitzen als sie benötigen, den Charakter eines Genussmittels, welches den Gaumenkitzel nicht mehr nur aus dem Nährwert oder auch

gar nicht mehr daraus erlangt.

In diesem Moment löst sich der Gebrauchswert von einem klar definierbaren Nutzen und wird zu einer Sache sinnlichen „Genusses“. Die sinnliche Wahrnehmung und damit auch die Weise der Ansicht,

Betrachtung des sinnlich Wahrgenommenen heißt im Altgriechischen aisthesis, und daraus hat sich im Deutschen im Zeitalter der Aufklärung (im 18. Jahrhundert) das Wort Ästhetik

entwickelt. Warenästhetik ist ein Begriff, den ich zum ersten Mal 1971 bei Haug gefunden habe, dem moralisierend braven Schüler von Sartre und Marx. Ich werde versuchen, dem Begriff jene

Sprengkraft zu geben, die beim wesentlich polit-ökonomisierenden Menschen notgedrungen fehlen muss.

Sobald eine Ware vor allem einen im Ästhetischen liegenden Nutzen hat, wie im Extremfall sogenannte Lebensmittel (fast) ohne Nährwert oder gar solche mit gesundheitsschädlichen Nebenwirkungen,

überwiegt ihr ästhetischer Wert den originären Nutzen. Der Kapitalismus operiert dann bei Konsumartikeln für den privaten Verbrauch, soweit er kann, mit diesem warenästhetischen Aspekt, er wäre

ohne ihn gar nicht in die Welt gekommen. Das stimmt aber eben nur ganz begrenzt für Produktionsmittel, und deren Produktion im Laufe der Zeit für die Entfaltung von Kapitalismus immer wichtiger

wird.

Markt

Was in der Schwellenzeit überall in Kerngebieten des lateinischen Abendlandes stattfindet, ist eine Tendenz zu stärkerer Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land.

Dort, wo wohlhabenderen Herren die Produktion ihrer familia abhängiger Produzenten nicht ausreicht, wird auf dem Markt Kleidung und Nahrung zugekauft. Dafür senden die Klöster weiter

eigene Händler, manchmal eigene Mönche, über Land zu wichtigen Marktplätzen. Darüber hinaus versuchen Kirche und Klöster nach Möglichkeit besonders auch Wein über den eigenen Bedarf hinaus zu

produzieren und so wie auch gegebenenfalls Salz zu verkaufen.

Seit dem Ende des 9. Jahrhunderts lösen sich erste grundherrschaftliche Weinbauern aus dem Hufenschema und werden zu Berufswinzern auf Herrenland, die nun Getreide und Fleisch eher eintauschen

oder dann auch einkaufen müssen.

Das Kloster Fulda wiederum verlangt von Marschenbauern nicht einmal mehr Wolle, sondern fertige Tuche als Abgabe, und von Bauern im hessischen Bergland Eisen, was sie wiederum zu Spezialisten

macht. Marktwirtschaft entfaltet sich nach und nach in immer mehr Bereichen.

Das dem Lateinischen entnommene Wort Markt, mercatus, hat zwei unterschiedliche Bedeutungen. Es bezeichnet einmal den Ort, an dem ein Markt abgehalten wird, und dann auch das dortige

Marktgeschehen. Zum anderen wird daraus viel später eine Art Synonym für Handel, also für Kauf und Verkauf von Waren im allgemeinen, wie es das Wort Marktwirtschaft beinhaltet.

Markt entsteht sowohl aus der Verbindung landwirtschaftlicher Überschüsse mit Arbeitsteilung wie auch aus Strukturen, in denen Mächtige Reichtümer aus der Arbeit von Produzenten anhäufen und mit

ihnen einkaufen können. Solche Märkte gibt es durch die Antike und Nachantike. Schon im 'Capitulare de villis' verlangt Karl ("der Große") von seinen iudices, die seine Güter

bewirtschaften, dass die familia gut arbeitet an ihren Aufgaben und keine Zeit auf den Märkten verschwendet. (in: Wickham(3), S. 537) Offenbar halten sich (zumindest einige) ländliche

Produzenten häufiger und gerne auf solchen Märkten auf, die dann im 10. Jahrhundert mehr werden.

Fahrende Händler scheinen dabei bereits seit langem selbst Nachfrage zu stimulieren, also für ihre Waren zu werben. Gegen Ende des 9. Jahrhunderts beschreibt Notker ("Balbulus") bereits die

Missionierung im Frankenland durch zwei irische Mönche, die mit bretonischen Mönchen ankommen, in Metaphern des Handels:

Ohne irgendwelche Waren zum Verkauf vorzuzeigen, pflegten sie der zum Kauf herbeiströmenden Masse zuzurufen: Wer Weisheit begehrt, komme zu uns und empfange

sie; denn sie ist bei uns zu haben. Dass sie diese zu verkaufen hätten, sagten sie, um das Volk dazu zu bringen, dass es die Weisheit wie die übrigen Dinge kaufe, oder aber um es durch solche

Anpreisung zum Verwundern und Erstaunen zu veranlassen. (in: Ertl, S.200)

Man muss also nicht bis ins 13. Jahrhundert eines Bernhard von Clairvaux warten, um Analogien zwischen Verkaufen von Waren und von Religion zu finden. Dieser wird dann dazu aufrufen, wie ein

kluger Kaufmann zu rechnen, und sich mit der Teilnahme am (zweiten) Kreuzzug die Rettung der Seele zu erkaufen.

Schließlich: Die ganze Religion wandelt sich bis in die ersten Anfänge eines entstehenden Kapitalismus in eine, die einem elementaren Marktmechanismus gehorcht, der das erweitert, was wohl in

Menschen ein Stück weit schon von Natur aus angelegt ist. Es handelt sich dabei um die Propagierung von Leistung und Gegenleistung in der Kirche wie beim Warentausch.

Neben dem Anpreisen von Waren spielt auch das Feilschen um den Preis eine wichtige und oft als Spiel auch eher unterhaltsame Rolle und trägt zu einer allgemeinen Lärmentfaltung bei. Rudolf von

Sint Truiden (St.Trond) im Limburgischen beschreibt den Lärm von Pferden und das Geschrei (clamor) von Käufern und Verkäuferin auf dem Markt vor seinem Kloster.

Märkte sind eben mehr als nur Orte von wirtschaftlicher Bedeutung im engeren Sinne. Auf ihnen findet Informationsaustausch statt, Neuigkeiten und Neuerungen werden bekannt, und als Lokalmärkte

sind sie immerhin Orte der Geselligkeit und Unterhaltung, so wie auch die Kirchen mit ihren Festen. Das alles findet mündlich statt, denn inzwischen hat sich die Schriftlichkeit auf kleine Teile

des Klerus und die Klöster zurückgezogen.

Arbeitsteilung fördert zunächst Tauschwirtschaft, ebenso wie notgedrungen der Salzbedarf der ländlichen Bevölkerung. Zu vermuten ist, dass dieser Warentausch zuerst im Umfeld von Städten in

Ansätze von Geldwirtschaft übergeht, aber bis tief ins 10. Jahrhundert bleiben die Wirtschaftskreisläufe von Dorf und Stadt wesentlich auf sich selbst bezogen. Nur die wenigen Großgrundbesitzer

durchbrechen das mit Luxuskonsum, während sie ihre Basisversorgung aus den eigenen Gütern erhalten.

Dennoch wird mit zunehmendem Warentausch zunächst die für die meisten Bauern ferne und sich noch wesentlich selbstversorgende Stadt ergänzt durch immer mehr kleinere Marktflecken, ländliche

Märkte, die in die Erreichbarkeit der bäuerlichen Bevölkerung rücken. Auf ihnen können Bauern und Handwerker Überschüsse neben der Selbstversorgung und den Leistungen an Herren anbieten, und

dafür selbst einkaufen. Auf solchen Märkten kauft auch das Gesinde von Herren für diese ein, die darüber hinaus durch Gebühren, Zölle und andere Abgaben davon profitieren, und darum solche Märkte

auch fördern.

Seitdem Cluny zum Beispiel seine Umgebung immer mehr grundherrlich durchdringt, nimmt der Marktflecken bei der Abtei mit seiner Pfarrkirche an Bedeutung immer mehr zu, und das nicht nur für die

Abtei, sondern auch für die Bauern des Umlandes. Die Einwohner werden wie in vergleichbaren Orten des lateinischen Europas bereits manchmal als Bürger im Sinne von cives

bezeichnet.

Dependancen großer Grundherrschaften, wie die Tochtergründung Münstereifel des Klosters Prüm oder dessen Unterzentrum St. Goar an der Mittelmosel führen zu Märkten über die Ansammlung von

Geldzins-Abgaben dort und durch das Geld, welches Pilger hierhin mitbringen. Dort, wo sich Bauern aus der Hufenordnung lösen und als Winzer eingesetzt werden, wie an Mosel und Ahr, führt deren

Warentausch zu aus Grundherrschaften sich entwickelnden Märkten, ebenso wie mit anderen Waren an der Maas. Überall werden auch hier Marktprivilegien an Grundherren verliehen, die aber oft zu

keiner Stadtbildung führen.

Mit Markt und der Zunahme des Geldes verschärft sich der Gegensatz zwischen armen und reichen Bauern, die reicheren steigen bei steigender Produktion in die Marktwirtschaft auf, die ärmeren

rutschen dabei in Formen von Abhängigkeit vom Kloster, den Herren der Kathedralen, aber auch von weltlichen Herren größeren Grundbesitzes. Es beginnt zudem der Drang (nicht nur) gescheiterter

Bauern in die Marktflecken und Städte, deren Bevölkerung zunimmt.

Eine wichtige Besonderheit ist die Entstehung eines Marktes an Grund und Boden auf dem Land, die zwar oft noch mit Tauschhandel verbunden ist, aber bereits durch mehr Geld gefördert wird. Dazu

kommt nach und nach die Vermarktung von Gebäuden und Wohnungen in den sich entwickelnden Städten.

Städtische Märkte

Zu schon vorhandenen kommen im 10. Jahrhundert immer neue Märkte als Ausdruck zunehmenden Handels. Dabei vergeben die Könige das von ihnen längst durchgesetzte Marktregal an die größten

Grundherren vor Ort, vor allem an Bischöfe und Äbte. Regale sind königliche (Monopol)Rechte. Da sie als zuständig für die Förderung des Handels angesehen werden, werden damit oder danach an

sie auch Münz- und Zollregal vergeben. Die Herren gründen damit Märkte, errichten Münzstätten und erheben Zölle. An manchen Klöstern siedeln sich ebenfalls Märkte an, zuweilen mit Handwerk und

Handel. Daraus können später ganze Städte entstehen.

Das erste Privileg eines herrschaftlich garantierten Marktes ist der dafür verordnete Friede, also eine verrechtlichte, in Raum und Zeit begrenzte Sphäre der Gewaltlosigkeit. Aus den

Gepflogenheiten des Handels entsteht dabei eine Art Gewohnheitsrecht, welches nach und nach von den Herren anerkannt wird.

Am Ende der Schwellenzeit gibt es in deutschen Landen rund 200-300 Märkte (Fuhrmann), an denen sich Menschen ansiedeln. Aus ihnen können manchmal neue Städte entstehen oder sich alte Stadtkerne

neu entfalten. Mit dem Bevölkerungswachstum steigt der Zuzug in die Stadt, der alleine Städte wachsen lässt. Das fördert die Spezialisierung im Handwerk dort, Arbeitsteilung also, und die

wiederum belebt das Marktgeschehen.

Was vor allem in den wachsenden Städten langsam zurückgeht ist Selbstversorgung mit Lebensmitteln und anderen Gütern. Wer kann, kauft zunehmend Bekleidungsstücke ein, für die die Nachfrage

offenbar rasch wächst, da es immer mehr Produktion von Textilien, Lederwaren, Schuhen usw. gibt. Dazu kommen irdene, hölzerne und metallene Haushaltsgegenstände und Gerätschaften. Da die

weltlichen Herren zugleich Krieger, milites sind und für Kirche und Kloster zusätzlich die Gewalttätigkeit ausüben, kommen Waffen und Rüstungen immer mehr auf einen weniger öffentlichen

Markt.

Konkurrenz

Konkurrenz ist dem Lateinischen des Wettlaufens entnommen, und taucht als Wort erst seit dem 17. Jahrhundert in der deutschen Sprache auf. In der (außermenschlichen) Natur findet eine

"gnadenlose" Konkurrenz um Lebensraum und darin befindliche Ernährungsmöglichkeiten statt, und zudem um den optimalen Fortpflanzungserfolg. Sie macht das aus, was in der Ökologie als Wissenschaft

betrachtet wird. Soweit unterscheidet sich der Mensch bei aller Abartigkeit nicht von den übrigen Lebewesen. Im weitesten Sinne impliziert solche Konkurrenz immer Gewalt, wobei deren eklatanteste

Form spätestens seit den frühen Zivilisationen der Bronzezeit der Krieg ist, das Töten, Verletzen und Zerstören im herrschaftlichen Machtkampf .

Konkurrenz bei Produzenten und Händlern setzt einen entfalteten Markt voraus und gewinnt erst dort an Bedeutung, wo beide jeweils mehr anbieten, als unmittelbar nachgefragt wird. In der

Nachantike und bis tief in unsere Schwellenzeit hinein wird an zumindest sehr vielen Produkten oft deutlich weniger angeboten, als Bedarf bzw. Nachfrage besteht, insbesondere bei Nahrungsmitteln

und anderen Elementaria. Das wird sich dann in den nächsten Jahrhunderten ändern. Aber Konkurrenz ist natürlich nicht nur die innerhalb einzelner Waren-Sparten, sondern überhaupt die um die

gesamte Kaufkraft auf einem Markt.

Diese Konkurrenz verbindet sich inzwischen immer heftiger mit jener potentiell bzw. real gewalttätigen, mit der Herren via Waffen um Macht konkurrieren, wobei Produktion und Handel Kampf und

Krieg zu finanzieren beginnen.

Auf einem Markt sind alle Beteiligten Konkurrenten. Konkurrent ist auch das Kapital untereinander, da es als Vorgang Wachstum bedeutet: wo es nicht wächst, verschwindet es. Konzentration ist also

seine Existenzgrundlage, wobei größere Firmen kleinere vernichten, - sie haben gar keine andere Wahl. Auf der anderen Seite konkurrieren auch Konsumenten, und zwar, indem sie Waren nachfragen,

und so die Preise hoch treiben.

Geld

Wo Geld als Zwischenglied in den Warentausch eintritt, insbesondere, wenn es wie schon in der Antike als Münzgeld auftritt, erleichtert es den Warentausch, macht ihn aber zugleich

unübersichtlicher: Der Gebrauchswert einer Ware und der im Geld aus Edelmetall versteckte Tauschwert, der zugleich ein spezifischer Gebrauchswert dieses Edelmetalls ist, sowie die Trennung von

Gelderwerb durch Verkauf und Geldverlust durch Kauf neigen dazu, Geld zu fetischisieren: Das kann im Bewusstsein der Marktbesucher geschehen, konkretisiert sich aber dann vor allem in der

Kapitalbildung, bei der ein Gegenstand sich ganz in einen Vorgang auflöst, den der Vermehrung eben.

Ausdruck der allgemeinen Ausbreitung von Marktwirtschaft im 10. Jahrhundert ist die der Geldwirtschaft. Der Geldbedarf insbesondere der höheren Herren steigt dabei. Um 900 gilt für Geldwirtschaft

in beiden Franzien noch die Rheingrenze, um 1000 ist sie bis an die Elbe vorgedrungen.

Marktwirtschaft bedarf für ihre Ausweitung einer geordneten Münzproduktion, und diese ist im Kern königliches Recht. Die Könige verleihen es mit dem Ziel, Unterstützung für ihre Herrschaft zu

gewinnen, an Bistümer und Klöster, und für letztere stehen z.B. Prüm in der Eifel, Tournus und Sankt Martin in Tours oder auch Cluny.

Für die Menge des umlaufenden Geldes ist die Menge des den Münzstätten zur Verfügung stehenden Edelmetalls wichtig. Mangels Goldes wird die Verfügung über Silber so zu einem erheblichen

Machtfaktor, und mit dem zunehmenden Geldbedarf steigt die Suche danach in der Erde. In der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts spielen dann Silberbergwerke im Harz eine große Rolle und Goslar

steigt zu einem wichtigen Münzort auf. 984 wird man in den Vogesen fündig, und dann auch im Jura und im Schwarzwald.

Der Geldwert soll dem Wert des Edelmetalls der Münze entsprechen, weswegen Edelmetall z.B in Barrenform auch gemünztes Geld ersetzen kann. In Münzform gibt es dann schon bei den fränkischen

Denaren Geldentwertung: Sie werden immer leichter, und dabei sinkt ihr Silbergehalt. Beteiligt daran sind vor allem geistliche principes, an die die Könige das Münzrecht im 10. und 11.

Jahrhundert vergeben, aber auch Herzöge und einige Grafen.

Mächtigere Herren des Landes gewinnen Geld über das Münzrecht, aber sie gewinnen überhaupt durch die Geldwirtschaft, welche ihre Einnahmen vereinfacht. Damit lässt sich dann militärischer Bedarf

und statusbetonender Luxuskonsum einfacher nachfragen. Mächtigere Bistümer, Klöster und höhere weltliche Herren beginnen, in langsam stärkerem Umfang Handwerker und Händler anzuziehen, um mehr

Marktgeschehen zu initiieren, aus dem dann erneute Monetarisierung hervorgeht. Klösterliche Schatzbildung ist nun gelegentlich erheblich und wird in Notzeiten auch zur Kreditgewährung eingesetzt.

Ohne dass das im einzelnen dokumentiert ist, muss die Produktivität der Landwirtschaft in der Nordhälfte Italiens zumindest gestiegen sein, denn die von größeren Herren abhängigen Pächter leisten

ihre Abgaben im 10. Jahrhundert zunehmend in Geld und brauchen nicht mehr Knechtsdienste auf Domänen zu leisten, die als solche verschwinden, da sie ebenfalls verpachtet sind. Damit nehmen die

Herren immer weniger Einfluss auf die Ausgestaltung bäuerlichen Wirtschaftens, da sie vor allem bare Münze als Endergebnis interessiert.

Die Bauern haben schon länger einen kleinen Überschuss ihrer Produkte gegen Werkzeuge, Töpferwaren oder Leder getauscht. Jetzt verkaufen sie offenbar zusehends Überschüsse auf dem Markt gegen

Geld, was schon die karolingische Münzreform mit etwas kleineren Münzen erleichtert hatte. Damit nehmen gewisse Zustände persönlicher Unfreiheit bereits ab, sobald in der Nordhälfte Italiens der

Geldumlauf zunimmt.

Der Geldbedarf größerer Herren wiederum resultiert aus dem zunehmenden Einhandeln von Luxusgütern, die als Statussymbole eine sich immer mehr als (Krieger)Adel (milites) begreifende

Schicht markieren. Ein weiteres Statussymbol bietet die Stiftung einer "eigenen" Kirche und ihre Innenausstattung. Wer besonders um einen "Adels"status konkurrieren möchte, bleibt oder wird in

Italien stadtsässig, denn dort werden Reichtum (und Macht) sichtbarer.

Aber noch immer steht vor allem nördlich der Alpen neben der Zahlung in barer Münze oft reiner Tauschhandel. Noch im 10. Jahrhundert schreibt ein arabischer Reisender über Böhmen und auch über

Prag:

Auch verfertigt man im Lande Böhmen dünne lockergewebte Tüchelchen wie Netze, die man zu nichts anwenden kann. Ihr Preis ist bei ihnen wertbeständig, 10 Tücher

für einen Pfennig. Mit ihnen handeln sie und verrechnen sich untereinander. Davon besitzen sie ganze Truhen. Die sind ihr Vermögen und die kostbarsten Dinge kauft man dafür: Weizen, Sklaven,

Pferde, Gold, Silber und andere Dinge. (Ennen, S. 68)

Und noch nach 1129 wird es in den Bestimmungen des Bischofs von Straßburg heißen:

Ferner soll der Burggraf den Zoll für Öl, Nüsse und Äpfel erhalten (...), sofern sie für bares Geld verkauft werden. Wenn sie aber für Salz, Wein,

Getreide oder irgendeinen anderen Gegenstand verkauft werden, muss der Burggraf den Zoll mit dem Zoller teilen. (in Hergemöller, S.171)

Dennoch, im ganzen Frankenreich zum Beispiel sind im 10. Jahrhundert Münzen im Umlauf, und sie geraten wohl grundsätzlich auch mehr in die Hände der von ihren Herren abhängigen Produzenten.

Detailliertere Informationen dazu fehlen allerdings.

Handel: Die globale Perspektive

Handel gibt es im 10. Jahrhundert (in noch geringem Umfang) über die drei Kontinente Europa, Afrika und Asien hinweg, die geographisch eng verbunden sind. Der Weg in Kapitalismus beginnt aber in

einigen Kerngebieten des lateinischen Abendlandes, die eine bestimmte Form institutionalisierter Machtstrukturen, also von Zivilisation erreicht haben. Die in manchem "überlegenen" islamischen

Zivilisationen Ägyptens, Spaniens und Siziliens sowie die von Byzanz fallen heraus, so wie auch die "unterlegenen" der Kelten, Skandinavier und Slawen, die erst nach und nach unter den Einfluss

der Kernregionen gelangen, oder aber wie das spätere Russland (und Byzanz) weiter draußen bleiben werden.

Eine Entstehungsgeschichte des Kapitalismus ist notwendig auf das lateinische Abendland konzentriert. Aber sie muss Teile Afrikas und des Nahen Ostens sowie Asiens mit einbeziehen, denn die

leisten einen nicht unerheblichen Beitrag zum Aufbau von europäischem Handels- und Finanzkapital. Einzig der Doppelkontinent Amerika und Australien bleiben außen vor. Die wohl inzwischen

archäologisch belegten Fahrten der Wikinger nach Nordamerika bleiben ohne Folgen bis zum Abenteurer Kolumbus, und die Chinesen und Japaner trauen sich nicht bis nach Australien vor.

Europa ist nur ein kleiner Teil der Landmasse der Erde und dort leben um das Jahr Tausend insgesamt vielleicht 40 Millionen Menschen, während es damals alleine in China rund 100 Millionen sein

dürften. Was die Entwicklung großer Städte angeht, ist das lateinische Europa in den letzten 700 Jahren weit zurückgefallen und beginnt sich gerade erst ansatzweise von diesem Schrumpfungsprozess

zu erholen. Vielleicht hat Paris derzeit 10 000 Einwohner, Rom nicht viel mehr als 20 000, während Kaifeng und Hangzhou chinesische Millionenstädte sind und das islamisch kontrollierte Cordoba um

die 450 000 Einwohner hat. (Die Zahlen hier alle nach Hansen).

Bis tief ins zehnte Jahrhundert spielen jüdische Händler eine wichtige Rolle beim interkontinentalen Warenverkehr. Sie bereisen beide Frankenreiche, Böhmen und Bulgarien. Ihre Schiffe fahren von

der Provence nach Ägypten und über das Rote Meer Richtung Indien. Sie bringen Karawanen von Antiochia nach Mesopotamien, und steigen dann auf Schiffe nach Indien und weiter in den Osten um. Von

ihren Stadtvierteln im fatimidischen Ägypten aus, die schon in der Römerzeit bedeutend waren, greifen sie im 10. Jahrhundert auch immer mehr in den Italien-Handel ein. Sie werden noch im 11.

Jahrhundert wichtig sein, sind aber dann bereits auf arabische, italienische und byzantinische Schiffe angewiesen. (Morissey, S.108f) (ausführlicher unter 'Schwellenzeit')

Handel nördlich der Alpen

Die dänischen Nordmänner fallen ab 830 entlang der Handelsrouten einerseits über Südengland und insbesondere das Frankenreich als Räuber (Wikinger) und dann auch bald als Eroberer her, und

Norweger suchen vornehmlich das übrige Britannien heim. Aber im hohen Norden plündern und zerstören Wikinger nicht nur, sondern sie treiben zumindest teilweise auch Handel.

Mitte des 9. Jahrhunderts gehen Nordmänner in Irland von räuberischen Überfällen zu Ansiedlungen über und entwickeln mit Dublin, dann Waterford, Cork und Limerick erste Städte auf der Insel.

Dublin wird ein relativ bedeutendes Handelszentrum mit Produktion von Gegenständen aus Knochen, Leder, Holz und von Textilien.

Die Schweden orientieren sich in Richtung des viel späteren Russland. Von Birka westlich vom späteren Stockholm aus ziehen sie nach Staraja Ladoga und dann bald die Flüsse, insbesondere den

Dnjepr hinab nach Süden. Seine schlimmsten Stromschnellen hat dieser bei Kiew, welches zu einem Zentrum der Rus wird, wie sie bald heißen. An Flussläufen errichten sie befestigte Lager, aus denen

dann Städte mit im Norden skandinavisch-ugrisch-slawischer Mischbevölkerung werden. Im Laufe der Zeit vermischen sich die Rus auch im Süden mit den Slawen und nehmen am Ende deren Sprache an.

Die nach Skandinavien gelangenden Handelswaren lassen dortige Orte zu kleinen Handelsstädten aufblühen, die allerdings kaum mehr als 1000 Einwohner haben. Der umgekehrte Weg führt nach Süden bis

ans Schwarze Meer der Rum, wie die Muslime es nennen, also ins byzanzinische Reich nach dem befestigten Cherson (Sebastopol). Über das Schwarze Meer geht es dann in durchschnittlich sechs Tagen

nach Konstantinopel und manchmal auch bis Bagdad.

Hansen spricht "von dem enormen Transfer von Reichtum aus Konstantinopel und der islamischen Welt zu den Rus, mit dem die importierten Pelze und Sklaven bezahlt werden." (S.121) Dafür sprechen

die großen Münzfunde in Skandinavien und Osteuropa.

Die Einheimischen, die hauptsächlich von Fischfang und Fallenstellen leben, liefern ihnen Honig, Pelze und in hohem Maße Sklaven, werden dabei teilweise auch gewaltsam unterdrückt und zu Tributen

gezwungen. Der schwunghafte Handel mit Sklaven nach Norden und Süden führt dazu, dass das griechische Wort für Slawe (sklabos) sich als allgemeine Benennung für Sklaven in Europa

einbürgern wird.

Solche Händler liefern sogar flämische Tuche nach Süden, die über das kaspische Meer ins Kalifat von Bagdad gelangen. Über das von diesen Rus errichtete Nowgorod gelangen dann Pelze, Wachs und

spezifische Orientwaren zurück.

Gegen Ende des 9. Jahrhunderts haben laut Kiewer Nestorchronik Slawen warägische Herrscher in Kiew und Nowgorod eingesetzt, die die Verhältnisse so stabilisieren,

dass dort in größerem Umfang Handel möglich wird.

„Konstantinos Porphyrogenetos erzählt, wie sich die Skandinavier, von den Slawen >Russen< genannt, während des 10. Jhs. jährlich nach der Schneeschmelze mit

ihren Schiffen in Kiew versammelten. Die Flotille fährt sodann langsam auf dem Dnjepr abwärts, wo häufige Katarakte Hindernisse bilden, die nur im Schleppzug längs des Ufers zu überwinden sind.

Das Meer einmal erreicht, segelt man längs der Küste nach Konstantinopel, dem Ziel der langen und beschwerlichen Reise. Dort besitzen die Russen ihr eigenes Quartier, und Verträge, deren ältester

ins 9. Jh. zurückreicht, regeln ihren Handel mit der großen Stadt. (…) Von dort her empfingen sie das Christentum (957-1015); von dort entlehnen sie ihre Kunst, ihre Schrift, den Gebrauch des

Geldes und einen guten Teil ihrer Staatsverwaltung.“ (Pirenne, S.26f)

Es zeigt sich, dass viele "Funde islamischer Silbermünzen entlang der russischen Flüsse sowie in Nord- und Osteuropa als Beleg für ein riesiges Handelsnetz im 10.

Jahrhundert gedeutet werden müssen, und dass in diesem Handelssystem nicht Pelze oder Waldprodukte, sondern slawische Sklaven die wichtigsten Handelsgüter

waren. Mehrere zehn millionen Silbermünzen flossen in diesem Geschäft in den skandinavischen Raum." (Ertl, S.46)

Mit den Unruhen im Frankenreich nimmt im 9. Jahrhundert auf der anderen Seite nach Norden arabischer Handel zu, wie man an Münzen dort erkennen kann, außerdem der

vom Kaspischen und Schwarzen Meer.

Dass auf dem Weg ins weitere Mittelalter lateinischer Handel dann aber weiter zunehmen wird, liegt auch daran, dass in dieser Zeit Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Schon im 10.

Jahrhundert beseitigen die sächsischen Kaiser die Ungarngefahr weitgehend. (955 Lechfeld bei Augsburg). Derweil lässt auch die skandinavische Bedrohung bis auf die Richtung England nach. Nord-

und Ostseeraum werden zunehmend sicherer. Die Stabilisierung neuer Reiche im 10./11. Jahrhundert schafft mehr Sicherheit, auch mehr Planungssicherheit.

Fernhandel im Norden bezeugen Händlersiedlungen wie das friesischen Tiel an der Waal, welches Dorestad ablöst. Von dort haben wir einen abschätzigen Bericht des Mönches Alpert von Metz über die Kaufleute:

pastos (Verfressenheit) autem et comessationes (Trinkgelage), quas divina auctoritas vetat, ubi et gravedines et indebite exactiones et turpes ac inanes

letitie, rixe (Raufereien,) sepe etiam, sicut experti sumus, usque ad homocidia et odia et dissensiones accidere solent, adeo penitus interdicimus, ut qui de cetero hoc agere presumpserit, si

presbyter fuerit vel quilibet clericus, gradu privetur; si laicus est aut femina, ab ecclesia usque at satisfactionem

separatur. (in: Jankuhn/Ebel, S.185)

Es bleiben auch Quentovic zwischen dem 7. und 11. Jahrhundert und das um 770 von Wikingern gegründete Haithabu (beim späteren Schleswig) mit Radien bis ins Frankenreich, nach England/Irland,

Skandinavien und dem Baltikum, indirekt in die Tiefen des späteren Russland und darüber bis in den nahen Orient. Ein wichtiger Handelsort ist inzwischen auch das slawische Liubice, das spätere

Lübeck.

Südlich davon spielen Juden weiter eine wichtige Rolle im Handel, wie nicht nur folgendes Dokument bezeugt:

Die Kaufleute (mercatores) aber, das sind die Juden und andere Kaufleute, woher sie immer kommen (de ista patria vel de aliis patriis) sollen den gerechten Zoll

zahlen, sowohl von den Sklaven (mancipiis) als auch von den anderen Gütern, so wie es immer in früheren Zeiten gewesen ist. (§15) Ista patria meint vermutlich Bayern (Störmer in: Schwineköper, S.362)

Als wichtige Ware darf man eben auch durch das zehnte Jahrhundert nicht die Sklaven vergessen, wobei Europa bereitwillig neben anderen den großen islamisch-nordafrikanischen und orientalischen

Bedarf deckt.

Mitte des 10. Jahrhunderts ist der arabische Händler Ibrahim ibn Yakub aus Andalusien erstaunt darüber, dass es auf dem Markt der Stadt Mainz nicht nur

orientalische Gewürze wie Pfeffer, Ingwer und Gewürznelken gibt, sondern dass auch mit arabischen Silbermünzen aus Samarkand bezahlt wird. Zu erklären sind diese (indirekten)

Handelsbeziehungen in ferne Kontinente des Mainzer Marktplatzes mit der Etablierung grenzüberschreitender Netzwerke des

Sklavenhandels. (Ertl, S.45)

Von einem weiteren großen Sklavenmarkt in Prag berichtet ein jüdischer Reisender, wohin offenbar tschechische und ungarische Händler zusammenkommen.

Bis ins hohe Mittelalter zieht der in solchem Handel beschäftigte Kaufmann oder eher noch eine Gruppe von Kaufleuten mit seiner/ihrer Ware mit. Pirenne gibt ein hübsches Bild einer solchen im

Norden reisenden Schar:

„Ihre mit Bogen und Schwert bewaffneten Mitglieder umschwärmen die mit Säcken, Ballen, Kisten und Fässern beladenen Saumtiere und Karren. An der Spitze reitet der

Standartenträger (Schildrake). Der Hansgraf oder ein Dekan befehligte den Trupp. Dieser besteht aus >Brüdern<, die durch ein Treuegelöbnis miteinander verschworen sind. Ein Geist

enger Solidarität belebt die Schar. Die Ware wird augenscheinlich gemeinsam eingekauft und verkauft, wobei der Gewinn proportional zur Einlage jedes einzelnen zur Verteilung gelangt.“

(S.96)

Neben allen anderen Unbillen einer solchen Reise wird da vor allem die Sorge vor Überfällen, vor Raub und Mord deutlich. Mehr als alle anderen wird das Handelskapital denn auch so etwas wie

Hoffnungen auf erste Ansätze eines fürstlichen Gewaltmonopols entwickeln. Bevor es dazu kommt, schließt man sich untereinander zusammen, und mit deutschen Raum heißt das dann oft Hanse. Vor Ort

bilden solche Fernhändler Gilden, die ihre Interessen in der Stadt vertreten.

Wichtig für die Entstehung von Kapitalismus wird schon in der (späteren?) Nachantike die Entstehung eines Gewohnheitsrechtes unter den Kaufleuten, welches sich

später in Marktrecht und Handelsrecht fixiert. Zum Handeln auf Treu und Glauben kommt das Prinzip der Vertragserfüllung.

Das alles darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass der größte Teil des Handels im Frankenreich noch im 10. Jahrhundert lokaler bzw. regionaler Natur ist.

"...rund 80 Prozent der Münzen sind im Umkreis von 100 Kilometern von ihrer Münzstätte gefunden worden." (Wickham(3), S.547) Und Fernhandel betrifft selten anderes als den Luxus-Konsum der hohen

Herren.

Der Handel im Mittelmeerraum

Die Forschung hat einige Gründe angeführt, warum der Handel zwischen dem 4. und 9. Jahrhundert im Mittelmeerraum zurückgeht. Vieles spielt eine Rolle: Der Untergang des weströmischen Imperiums,

die Zerstörungen Ostroms im Krieg gegen die Ostgoten, der Langobardeneinfall, die islamische Übernahme des nahen Ostens, Nordafrikas, Siziliens und fast ganz Spaniens.

Der interkontinentale Handel zwischen Europa, Afrika, dem Orient und Asien war schon gegen Ende des Imperium Romanum massiv zurückgegangen. Was durch die Zeit bleibt, aber ohnehin nur in kleinen

Mengen, ist der Gewürzhandel, der Arabien, Persien, Indien, die Mongolei und China einschließt.

Tatsächlich geben Texte und Ausgrabungen der Nachantike nur punktuelle und schlecht zu verallgemeinernde Aussagen her. Commercium, merces, negotiatio (Handel und Waren)

spielen nur sporadisch in den Quellen eine Rolle. Immerhin gibt es wohl seit der Karolingerzeit einzelne wohlhabende und grundbesitzende Kaufleute, die auf die Organisation des Handels und des

Marktgeschehens durch Bischöfe und Äbte angewiesen sind.

In den Honorantien von Pavia tauchen dort Händler aus Venedig und Kampanien auf, die wohl auch schon früher dort waren (§5,6). Ob Lombarden oder Fremde, es sind weiterhin freie und privilegierte

Beschaffer unter anderem von Seide und Gewürzen für den Palast. Der kleine produktive Sektor in den wieder aufsteigenden Städten bedeutet wenig Nachfrage.

Pirenne hat die später wohl nicht ganz zu Recht in Ungnade gefallene These aufgestellt, der Einbruch des Islam in den Mittelmeerraum habe die abendländische Wirtschaft ein Stück weit

stranguliert. Allerdings bricht der Handel tatsächlich schon mit dem Ende des weströmischen Imperiums ein.

Andererseits wäre wohl kaum der Weg in den Kapitalismus so früh frei gewesen, wenn die orientalische Despotie nicht im 11. Jahrhundert von großen Teilen der nördlichen Mittelmeerküsten und dann

vom Meer selbst zunehmend wieder vertrieben worden wäre.

Die Seehoheit über das Mittelmeer haben zwar inzwischen muslimische Schiffe, aber diese beliefern auch christliche Häfen. Juden und "Araber" bilden im Mittelmeerraum und im Nahen Osten

Handelsgesellschaften. "Die Mudaraba genannte Gesellschaft, bei der ein Investor das Kapital einzahlt und ein Angestellter die Arbeit erbringt, ist bereits im 6. Jahrhundert nachweisbar." (Ertl,

S.150)

Der interkontinentale Handel mit Luxuswaren läuft weiter über Zwischenhändler aus Indien und direkter aus dem näheren Orient und Nordafrika, allerdings wesentlich schwächer als zur Zeit der

römischen Antike. Im Mittelmeerraum steht sehr lange an erster Stelle der Handel mit exotischen Gewürzen, deren Anzucht aus klimatischen Gründen in Europa nicht möglich ist: Pfeffer,

Gewürznelken, Zimt, Muskat, (Rohr)Zucker und vieles anderes. Karawanen liefern sie aus Afrika und dem arabischen Raum sowie Schiffe aus Asien (Indien, Indochina und China). An den

Mittelmeer-Küsten werden sie seit dem 10. Jahrhundert von italienischen Schiffen aus Venedig und Genua vor allem übernommen, wobei die beiden andere Städte aus dem Geschäft verdrängen.

Erst im 11. Jahrhundert werden sich Fernhändler aus unserem Bereich stärker und dann bald mit Macht daran beteiligen. Andere Luxusgegenstände, oft den Status von Kloster, Bischofskirche und

Fürsten darstellend, kommt aus europäischer Produktion bei zum Teil außereuropäischen Rohstoffen (Edelsteine, Gold, Elfenbein usw.).

Im Kern existiert ein interkontinentales Ungleichgewicht. Es gibt zwei Großräume mit bedeutenden Städten, entwickelter Warenproduktion und einem ausgebauten Handel, nämlich das Reich von Byzanz

und die Reiche des Islam. Dann gibt es einen im Vergleich dazu unterentwickelten Raum des christlichen Teils Italiens, ein immer noch partiell urban geprägter Raum, und schließlich das große

nördliche Hinterland Europas, Natur- und Agrarlandschaft vor allem, welches für Handel und Wandel des Südens nur eine gewisse Rolle als Rohstofflieferant spielt.

Der ungleichgewichtige Warentausch von Rohstoffen und minderwertiger Massenware gegen relative Luxusprodukte muss von der lateinischen Welt entweder durch Masse ausgeglichen werden, oder durch

den Abfluss von Edelmetallen. Die Entwicklung in kapitalistische Verhältnisse wird auch darin bestehen, dieses Ungleichgewicht aufzuheben, was vor allem verbesserte Warenproduktion bedeuten wird,

und sie wird nach einigen Jahrhunderten die ökonomischen Machtverhältnisse umkehren.

Dem Umschwung hin zur Dominanz des Mittelmeerhandels nach der Jahrtausendwende werden im 9. und 10. Jahrhundert einmal nominell noch unter byzantinischer

Herrschaft stehende Städte wie Venedig und Bari im Osten und Neapel, Gaeta und Amalfi im Westen leisten, und dann gibt es noch Marseille und Barcelona außerhalb des italienischen Raums.

Ein erstes Anzeichen von Handelskapital ist in Venedig für 829 mit dem Testament des Dogen Justinian überliefert, der sich darin auf für ihn arbeitende

solidi bezieht, die er in Schiffe investiert, hat, deren Rückkehr bevorsteht. (Wickham(3), S.547). Im 10. Jahrhundert werden auch amalfitanische Kaufleute mit großen Kapitalien folgen. Zu

solchen Leuten gelangt zunehmendes Kapital, indem sie an wohlhabendere Grundherren verkaufen, deren Kaufkraft aus der Arbeit der von ihnen kontrollierten Bauern vor allem stammt.

Insgesamt kann man im 10. Jahrhundert venezianische, skandinavische und rheinländische Kaufleute in Konstantinopel entdecken, in einer Stadt, die an Reichtum

lateinische Städte damals bei weitem übertrifft. Der größte Reichtum aber bleibt vorläufig weiterhin in Ägypten und überhaupt in islamischen Metropolen bis nach Hispanien, wo insbesondere Cordoba

herausragt. Aber es ist nicht solcher Reichtum, der Kapitalismus hervorbringen wird; vielmehr wird Kapitalismus bald jenen Reichtum hervorbringen, der das islamische Mittelmeer à la longue wird

(relativ) verarmen lassen.

Transport

Die Wege bzw. Straßen verfielen nach der Antike, und der Handel bekam zusätzliche Belastungen aufgeladen, zeitlicher Natur wegen der notwendigen Pausen, finanzieller wegen der dadurch bewirkten

Kostensteigerung, die die Waren verteuerte.

In unserer Schwellenzeit wird zumindest nördlich der Alpen wohl der Tiefpunkt des Zustandes von Straßen und Brücken erreicht. Reisenden fällt es schwer, in den dichten und riesigen Wäldern noch

ihren Weg zu finden. Die hölzernen Brücken sind brüchig und von Löchern durchsetzt. (Goetz)

Waren die antiken Straßen oft gepflastert gewesen, so wurden die nachantik-frühmittelalterlichen bald oft zu Erdwegen, die im Winter oder nach langen Regenfällen unpassierbar sind. Manche sind

nur mit Lastenträgern oder mit Lasttieren (Packtieren) karawanenartig begehbar, andere, eher seltener, nur mit einachsigen Karren. Für solche mit vier Rädern sind die Wege zunehmend unpassierbar.

Das Transportwesen über Land bis tief ins weitere Mittelalter bietet oft zunächst keine guten Voraussetzungen für die Entstehung von Kapitalismus.

Das ändert sich an einigen Stellen bereits im 10. Jahrhundert mit Reparatur alter und Entstehung neuer Wege, mit Furten, zunehmendem Fährbetrieb, mehr (Holz)Brücken und dazu gehörigen

Handels-Ansiedlungen. Die römische Fähigkeit, Steinbrücken zu bauen, ist erst einmal verloren. 813 lässt Karl ("der Große") bei Mainz auf den römischen Ruinen eine hölzerne Rheinbrücke bauen, die

allerdings im nächsten Jahr bereits abbrennt. Solche Holzbrücken wird es vielerorts bis ins 18. Jahrhundert geben wie zum Beispiel die Münchener Isarbrücke. Sie werden schnell morsch, enthalten

dann Löcher und werden des öfteren bei Hochwasser oder Eisgang zumindest partiell zerstört.

Als der Mönch Richer von Saint-Rémi von Reims aus mit einem Knecht von Kloster zu

Kloster nach Chartres reisen will, bricht erst sein Packpferd zusammen, und dann gelangt er kurz vor Meaux an eine Brücke, diese war an vielen Stellen so schadhaft und zeigte so große Lücken,

dass die Einwohner kaum wegen ihrer notwendigsten Geschäfte hätten hinüberkommen können. Der ihn begleitende Bote aus Chartres weiß Abhilfe: Wo ein Loch war, da legte er hier seinen

Schild den Pferden unter die Füße, dort fügte er Bretter, welche da herumlagen, aneinander, und indem er sich bald niederbückte, bald erhob, bald vorausschritt und bald zurückeilte, kam er

glücklich mit mir und den Pferden hinüber. (Der Knecht muss erst mal beim Gepäck ausharren. In: Neiske, S.182)

Deshalb werden Flüsse auch weiterhin die wichtigsten Handelswege bieten, allerdings meist nicht im Winter. Der Zolltarif von Raffelstetten um 905 erwähnt für den Transport auf der Donau Salz,

Sklaven und zudem Rinder, es fehlt der Handel mit Luxusbedarf, wie er für das Rheintal typisch ist. In dem für die Zeit raren Dokument heißt es:

Schiffe, die vom Westen kommen, sollen nach dem Verlassen des Passauer Waldes bei Rosdorf oder an anderen Stellen, an denen sie anlanden wollen, einen

Halbpfennig Zoll bezahlen. Falls sie nach Linz weiterfahren: Für jedes Schiff sind drei Scheffel Salz zu bezahlen. Für Sklaven und andere Güter wird hier kein Zoll erhoben, und die Kaufleute

erhalten die Erlaubnis, bis zum Böhmerwald anzulanden und Handel zu treiben, wo immer sie wollen. Falls ein Bayer Salz zum Eigenbedarf nach Hause transportieren will: Nachdem der Schiffsführer

dies eidlich bestätigt hat, muss er nichts bezahlen und soll sicher reisen. (in: Ertl, S.45)

Kapital

Nicht aus Nahrungsmittelproduktion und Handwerk wird Kapitalismus entstehen, sondern auf deren Basis aus Handel und Kreditwirtschaft vor allem, dort also, wo man Kapital braucht, einsetzen kann

und muss. Handel entsteht sowohl durch Nachfrage wie durch Angebot, die sich auch gegenseitig beeinflussen. In groben Zügen entsteht dabei ein Gewinn aus der Differenz zwischen Einkauf und

Verkauf, wobei aber die Transaktionskosten, die zwischendrin entstehen, abgezogen werden müssen. Dazu gehören vor allem Transportkosten, zu denen wiederum zum Beispiel die Zölle gehören. Des

weiteren kommen dazu die Abzüge durch Unbillen der Witterung, durch Räuber und vieles mehr. Dennoch riskieren ihn immer mehr Leute.

Damit der Handel sich unternehmerisch verhalten kann, muss er sich aus der exklusiven Bindung an Herren lösen, von der fernhandelnde Friesen, Juden und Syrer früher schon mehr oder weniger frei

waren. Er muss also mehr dazu übergehen, nicht bloß Aufträge von Herren auszuführen, sondern auch spekulativ für einen Markt einzukaufen, von dem er sich Nachfrage erhofft.

Damit ist hier der Punkt erreicht, an dem grundsätzlich geklärt werden sollte, was unter Kapital überhaupt zu verstehen ist.

Das Wort Kapitalismus gibt es noch keine zweihundert Jahre, obwohl es in dieser Untersuchung für etwas herhalten soll, was schon vor rund tausend Jahren entstand. Der zuvor fehlende Begriff

verweist darauf, dass es vorher entweder keinen Bedarf gab, so etwas begreifen zu wollen, oder aber und wahrscheinlicher, dass Menschen Vorgänge in Gang setzten, die sich zugleich quasi hinter

ihrem Rücken mehr oder weniger unbegriffen vollzogen.

Dabei ist das Wort Kapitalismus eine Notlösung, sind doch -Ismen wie Feudalismus, Sozialismus, Feminismus und Rassismus weithin verlogen-geschwätzige oder eher

hilflose bis bösartige Ideologismen, und solche wie Impressionismus oder Kubismus dem Marketing von Modetorheiten auf der Basis von Stil-Losigkeit geschuldet. Aber in der hier zu gebenden klaren

Definition muss der Kapitalismus als einziger solange weiter herhalten, bis etwas besseres gefunden wird.

Selbst das Wort Kapital taucht erst auf, nachdem es solches schon lange gegeben hat, und fast überall erst Jahrhunderte, nachdem Kapitalismus bereits in großen Teilen Europas seinen Siegeszug

angetreten hat.

Um 1100 schreibt der Prior Gottfried von Cambrai: Geld (nummus) verkauft sich, macht sich bezahlt, häuft es sich doch von selbst (...) Geld ist die schändliche Verderbnis anständiger

Gesittung (...) Um Geld ertragen wir Mühen und werden uns Arbeiten süß. (in: Dinzelbacher, S.22) Geld wird allerdings, wie hier übersehen, durch Arbeit erst zu Kapital.

Aber immerhin formuliert schon der den Spiritualen nahestehende und hochgelehrte Franziskaner Petrus Johannis Olivi (1247-1296) in seinem 'Tractatus de

contractibus' (1293–1295) eine für die damaligen Verhältnisse relativ klare Theorie des Preises und des Kapitals, welches er

vom Geld unterscheidet.

Er meint, dass das, was nach dem Entschluss des Eigentümers zu einem wahrscheinlichen Gewinn bestimmt ist, nicht nur die Kraft des bloßen Geldes oder einer

bloßen Ware hat, sondern darüber hinaus eine gewisse samenartige Bestimmtheit zur Gewinnerzeugung“ (quandam racionem seminalem lucri).

Dabei impliziert er bereits, dass die Vermehrung des Kapitals in diesem nur beschlossen ist, wenn Bauern, Handwerker, Kaufleute oder Transporteure dafür arbeiten.

Dem Kapitalgeber in einem Fernhandelsgeschäft ist entsprechend nicht nur der einfache Wert zu erstatten, sondern auch noch ein Mehrwert (valor superadiunctus). Damit wird das derzeitige

scholastische Zinsverbot bereits implizit in Frage gestellt.

Anfang des 15. Jahrhunderts dann erkennt der recht heilige Bernardino de Siena: Geld hat nicht nur das Wesen von Geld; es hat daneben auch einen fruchtbaren Charakter, den wir gemeinhin

Kapital nennen. (in: Spufford, S.34) Kapital zeugt nun Kapital, und so beginnt dann auch die Analogisierung von Vorgängen der Natur mit denen der Ökonomie und eine "Vernatürlichung" des

Kapitalismus.

Lateinische Wurzel von Kapital ist das Wort caput, welches für den Kopf bzw. das Haupt steht. Daraus leitet sich capitalis ab, welches man unter anderem mit "hauptsächlich"

übersetzen kann. In norditalienischen Volkssprachen des 14./15. Jahrhundert wird dies Wort wieder substantiviert, um von dort dann später in den Norden zu wandern, wo es im Deutschen zum Beispiel

als hauptgut Anfang des 16. Jahrhunderts auftaucht.

In italienischen Städten des späten Mittelalters mit ihrem blühenden Früh-Kapitalismus wird es beim Geschäft/Unternehmen die Hauptsache benennen. Diese aber ist eben das, was nicht die Nebensache

ausmacht, nämlich das, was für den persönlichen Konsum abgezweigt und damit dem (eigenen) Geschäft verloren geht, sondern das, was eingesetzt wird, um es zu vermehren, ohne dabei allzu viel

physische (bzw. militärische) Gewalt einsetzen zu müssen.

Etwas ist soweit mit dem Begriff schon gewonnen: Es gibt Haupt- und Nebengüter. Das wird allerdings im späteren (langen) Mittelalter noch etwas unterschiedlich verstanden. Es kann zum Beispiel

das Kapital als das Haben, den Besitz im Unterschied zu Verpflichtungen, Schulden meinen. Nun ist Kapital aber dabei in unserem Sinne nicht irgendein Besitz, sondern nur jenes Gut, welches

ausschließlich zu seiner Vermehrung eingesetzt wird. Im 16. Jahrhundert wird dabei im Italienischen zum Beispiel manchmal noch der Besitz von Vieh gemeint, dessen biologische Vermehrung durch

Nachwuchs als Zinsen aufgefasst wird.

Der oft riesige Grundbesitz eines mittelalterlichen Klosters ist nicht per se Kapital, sondern das wird er zum Beispiel dadurch, dass die in Geld umgesetzten Erträge zum Teil als Kredite

ausgegeben werden. Dann wird ein Teil des Geldes, welches abhängige Bauern für ihre frommen Herren erarbeiten, kapitalisiert.

Ökonomisch sinnvoll ist ein solcher Kapitalbegriff nur, wenn er sich in Zahlen rechnen lässt, also als Geld aufgefasst werden kann. Kapital tritt dabei nur auf einem Markt (im weitesten Wortsinn)

auf. Schließlich wird vom Hauptgut nicht die Qualität vermehrt, sondern die Quantität, der Kapitaleigner verkauft schließlich kein Getreide, um mehr Getreide zu bekommen, sondern einen geldwerten

Gewinn. Kapital ist eine quantitative, keine qualitative Größe.

Das Wort Kapital oder Hauptgut oder ähnliches verleitet allerdings dazu, sowohl Vorgänge wie Beziehungen unter Menschen darin zu verstecken: Man verdinglicht sie auf diese Weise. Dem werden auch

wir nicht ganz entkommen, wenn wir nicht eine völlig neue Begrifflichkeit erfinden wollen und damit unverständlich werden. Kapital wird also auch in diesem Text in zwei Bedeutungen vorkommen:

Einmal als jenes Hauptgut, dessen einziger Zweck seine in Geld rechenbare Vermehrung ist, zum anderen und vor allem aber als Vorgang, in dem Geld in Arbeit nur zu dem Zweck investiert wird, dass

es dabei vermehrt wird. Ich folge hier Karl Marx darin, dass es kein Kapital ohne Arbeit gibt, die es erst vermehrt. Ich folge ihm allerdings nicht darin, dass Kapital und Arbeit notwendig zwei

"Klassen" von Menschen ergeben, da diese Idee sich historisch nicht so klar verifizieren lässt, wie er hoffte, heute schon gar nicht mehr.

Kapital gibt es also zum Beispiel schon in den antiken Zivilisationen des Mittelmeerraumes , - aber eben noch keinen Kapitalismus. Es gibt Eigentum, Kapital, Arbeit, Arbeitsteilung, Geld, Waren,

einen Markt bzw. ganz viele Märkte, Landwirtschaft, Handwerk, Produktion, Handel und Konsum von Waren – aber eben keinen Kapitalismus. Die Masse der vor allem auf dem Lande erwirtschafteten

Gelder geht in den Konsum einer kleinen staatstragenden Oberschicht, also nicht (in diesem Sinne) in die Hauptsache, sondern in die Nebensache eines privilegierten Luxus. Handwerk und Handel

können sich bei der Expansion des Reiches dann immer weniger entfalten, da sie für militärische Zwecke reglementiert und abgeschöpft werden. Kapital macht also per se noch keinen Kapitalismus.

Das liegt daran, dass einzelne Kapitalisten zwar gewiss wichtig waren, aber atypisch und nicht normbildend, und sie wurden von denen, die die Macht in Stadt und Land hatten, zwar benutzt, aber

eher verächtlich betrachtet. Und außerdem - sie wurden nicht konstitutiv für die Reiche, die damals bestanden, sie waren ein Aspekt, der nicht ihr Wesen durchtränkte.

Das Ideal, dem die nachkamen, die sich das leisten konnten, war eher der Konsum als die Kapitalbildung. Das hieß, der ausgedehnte Handel, die Produktion von Massenwaren und Luxusgütern, alles das

zielte vor allem auf den Lebensgenuss einer Oberschicht ab, deren Basis landwirtschaftlich genutzter Großgrundbesitz war, also eine aristokratische Lebensweise. Es fehlte jenes städtische

Bürgertum, aus dessen Reihen die (wenigen) kommen, welche im Mittelalter innovativ in größerem Umfang Kapitalverwertung zu einem Selbstläufer machen werden. Im übrigen wird das sogenannte

Christentum zwar ein wichtiger Faktor bei der Entstehung des Kapitalismus sein, aber nur im Zusammenhang mit neuen Machtstrukturen.

All das wird im Mittelalter des lateinischen Abendlandes anders werden. Die Entstehung des Kapitalismus lässt sich schon im 10. Jahrhundert in Städten wie Venedig oder Amalfi erahnen, ohne dass

er dort schon eindeutig zu belegen ist. Er wird dort beginnen, wo zunächst die Herrenschicht, dann aber nach und nach im sogenannten hohen Mittelalter immer mehr Menschen von seinen sich

etablierenden Strukturen abhängig werden, bzw. sich abhängig machen und machen lassen. Dazu müssen diese Herren den Kapitaleignern und dann auch den Warenproduzenten mehr Rechte und Freiheiten

einräumen. Aber das 10. Jahrhundert und noch das 11. Jahrhundert im Norden liefert vor allem Voraussetzungen dafür: Erste große Kapitaleigner tauchen auf und gewinnen wirtschaftliche Macht, die

sie auch außerhalb des wirtschaftlichen Rahmens einzusetzen beginnen.

Zu Bevölkerungsverdichtung, Nachfrage der Profiteure der Machtstrukturen, Karrierechancen jenseits von großem Grundbesitz kommt noch ein weiterer Aspekt: Damit nicht punktuell bloß Besitz

kapitalisiert wird, um dann doch dem baldigen Konsum zu dienen, sondern Kapital, also seine Vermehrung, sinnvoll zu einem lebenslangen Geschäft gemacht wird, muss die Perspektive eines

nahestehenden Erben hinzukommen, der das alles übernimmt und auf den zugearbeitet wird. Grundlegend dafür ist folgendes:

"Blieb das Erbgut zunächst anscheinend im Besitz der Verwandtenfamilie und dann der Seitenverwandten (Brüder und Schwestern), so setzte sich zunehmend ein Erbrecht der Kinder durch, für die der

überlebende Elternteil als Sachwalter fungierte." (GoetzEuropa, S.177) Daraus ergibt sich dann auch der Weg in die agnatische Kleinfamilie als Voraussetzung für Kapitalismus.

***Vor dem Kapitalismus***

Um all das zu verdeutlichen, sei auf einige andere Möglichkeiten, mit Einnahmen umzugehen, hingewiesen: Die eine ist, dass sie sofort verbraucht werden und so mehr oder weniger verschwinden. Die

andere ist die Schatzbildung. Sie war schon das, was Hunnen, Awaren und manchmal Wikinger betrieben. Was von Schätzen nicht gehortet wird, wird zielgerichtet verschenkt, um den eigenen Anhang zu

verstärken.

Schatzbildung war auch bei den germanisch dominierten Nachfolgereichen des weströmischen Imperiums üblich, und zwar bei Königen, Hochadel, Kirche und Kloster. Mustergültig als Königsschatz, der

zentralen Insignie solcher Herrscher, z.B. als Krone oder Szepter gearbeitet, wurde dieser in Kriegen zusammengerafft und geraubt, danach durch Tribute von Unterworfenen vergrößert, und solche

Vermehrung mehrte dann Glanz und Ruhm königlicher Macht. Schätze aus Münzen, Gold und Silber, Perlen, Edelsteinen, Elfenbein und Gefäßen dienten aber auch dem Ruhm Gottes und seines Bischofs oder

Abtes.

Dazu gehören dann weiterhin z.B. auch die heiligen Gebrauchsgegenstände einer Kirche, goldene und silberne Kelche, Monstranzen, Tabernakel, Gefäße zur Aufbewahrung von Reliquien und kostbare

Textilien. Bischöfe lassen sich Residenzen bauen, in denen sie zudem Schätze ansammeln. Schatzbildung reicht so parallel zu diesem in die Zeit des Kapitalismus hinein. Schätze können dabei

auch eine Reserve darstellen, die in Notzeiten zu Geld gemacht werden kann.

Bis ins „Christentum“ hinein machten viele solche Völker noch etwas, was jeden Kapitalismus unmöglich erscheinen lässt: Sie gaben zumindest Teile solcher Schätze ihren Reichen und Mächtigen mit

ins Grab, wo sie allerdings oft der Grabräuber harrten. Es gab schon damals Gier, aber die Leute machten daraus kein Wirtschaftssystem.

Wenn wir uns noch einmal die germanisch dominierten Folgereiche der Nachantike anschauen: Unter denen, die etwas hatten und darum Macht hatten, war (wie schon seit den bronzezeitlichen Despotien)

zunächst das Schenken, das Darbringen von Geschenken so wichtig wie jeder Warenverkehr. Geschenke im wesentlichen von Luxuswaren stellten "Freundschaft" her, Wohlverhalten vor allem, und sie sind

oft auf Gegenseitigkeit aus, als eine Art nichtkommerzielles Tauschen.

Ein vorkapitalistischer Sonderfall des Erreichens von Wohlverhalten der Untertanen ist das in riesigen Mengen stattfindende Verschiffen von insbesondere Getreide nach Rom bzw. Konstantinopel zum

Ruhigstellen großstädtischer Massen, was es heute wieder als Alimentieren großer Teile der Bevölkerung durch den Staat gibt, samt dessen Förderung einer nie dagewesen gewaltigen Amüsierindustrie.

Hier werden von Mächtigen Teile bäuerlicher Erträge abgeschöpft, um in den Kauf von Waren umgesetzt zu werden, wie das beispielsweise Päpste im 6. Jahrhundert tun, die vor allem sizilischem

Getreide, aber auch billige Textilien als Geschenke für die städtischen Armen verwenden. (ClaudeHandel, S.24)

Manche davor liegende frühe Kulturen waren durch ein damit verwandtes Verhalten gekennzeichnet, welches bis ins frühe Mittelalter hineinreichen wird: Gewählte Häuptlinge mussten Talente haben,

die dazu führten, dass sie viel besaßen, denn sie mussten soviel haben, dass sie an ihre Leute verschenken konnten. Mit solchen Kulturen des Schenkens wird der Kapitalismus dann im Laufe der Zeit

ganz und gar aufräumen, denn das wird für ihn Verschleudern potentiellen Kapitals, also Verschwendung.

***Kapital gegen Lebendigkeit***

Kapitalnutzung als seine Vermehrung geschieht zunächst vor allem über Vertrieb und Verkauf von Waren, wobei die Produktion noch davon abgetrennt ist. Dabei muss ein Gewinn herausspringen, also

ein lohnendes 'Mehr' - mehr eben als geldwertes Kapital eingesetzt wurde. Was für einen Markt produziert wird, hängt an der Verkaufserwartung für das Produkt; wie es produziert wird, hängt daran,

wie niedrig der Handel die Kosten drücken, also seinen Kapitaleinsatz senken kann. Einen anderen Inhalt kennt Kapital nicht,es sei denn, es bleibt auch noch genug übrig, um es "politisch"

einzusetzen.

.

Dabei schwindet jede Zielsetzung des Handelns, die sich nicht rechnen, in Zahlen wahrnehmen lässt, jeder Wert, der nicht auf einem Markt zu realisieren ist. Alles andere wird Privatsache.

Kapitalismus frisst sich dann langsam durch die Lebenswelt der Menschen und ihre naturräumliche Umwelt, drückt allem seinen Präge-Stempel auf und plündert aus, was gewinnträchtig ist.

Kapital hat dabei eine zweite wesentliche Seite: Menschen ernähren sich wie andere Tiere von Pflanzen und Tieren; sie leben, indem sie Leben zerstören und zum größten Teil dabei in Abfall

verwandeln, der ausgeschieden wird. Soweit sind sie ein Teil der (lebendigen) Natur. Kapital hingegen beutet lebendige Natur, nicht zuletzt die von Menschen, und darüber hinaus alle erreichbaren

Stoffe, "Ressourcen" der Erde nur dazu aus, um in möglichst großem Umfang tote Gegenstände zu vermarkten bzw. dann auch erst zu schaffen, Waren also, deren einziger Zweck für das Kapital ein

geldwerter Gewinn ist, der über die Selbsterhaltung des Menschen weit hinausgeht. Damit ist Kapital nicht alleine: Schon die Despoten früher Zivilisationen betrieben zwecks Machtausübung

Naturausbeutung und -zerstörung in großem Umfang. Aber der Kapitalismus der letzten tausend Jahre wird sie darin zunehmend übertreffen und ist inzwischen dabei, den Lebensraum Erde zur Gänze zu

zerstören.

Verschleiernd wird Kapital mit dem der Sphäre des Lebendigen entstammenden Wachstum gleichgesetzt, tatsächlich ist dieses in der Natur qualitativ,- Kapital als schiere Vermehrung ist aber nur

rein quantitativ zu verstehen. Kapital zerstört immer mehr von dem, was tatsächlich wächst (und vergeht), also lebendig ist - und damit die Grundlagen allen zumindest komplexeren Lebens. Kapital

ersetzt lebendige Natur durch leblose Dinge.

***Kapitalist***

Kapitaleigner, Kapitalist werden ist zunächst einmal ein alternativer Karriereweg zu dem der Geistlichkeit und des Adels. Man hat keinen bedeutenden Kriegerstatus und kann also nicht mit

unverhohlener Gewalttätigkeit operieren, entweicht aber dem niedrigen Status der ländlichen und städtischen Produzenten und kommt so zu Geld, mit dem man manchmal am Ende Land kaufen und so

seinen Status verbessern kann. Kapital anzuhäufen, um es zu vermehren, wird so eine zweite Karriere neben der der militia und der ecclesia. Kapitalisten gehen ihn im

wesentlichen im Einvernehmen mit der etablierten Herrenschicht.

Um Klarheit zu schaffen: Ein Handwerker, der Geräte, Rohstoffe und einen Gehilfen hat, Waren produziert und verkauft, dabei aber nur auf seinen Lebensunterhalt und den seiner Familie abzielt, ist

kein Kapitalist. Aber in ganz bescheidenem Umfang kann er manchmal, eher selten, ein Unternehmer sein, auch ein „Arbeitgeber“, nicht zuletzt ein Geschäftsmann. Was also macht ihn erst zum

Kapitalisten: Es ist die Einstellung und die Möglichkeit, einen Teil dessen, was er hat, wesentlich dafür einzusetzen, es zu vermehren, und zwar nicht, weil ihm noch zwei Kinder geboren werden

oder seine verwitwete Schwester auch noch unterstützt werden muss, sondern weil dieses 'Mehr' Sinn der ganzen Unternehmung oder eines Teils von ihr wird. Kapital ist wesentlich kein Ding, sondern

ein Vorgang, in dem es begriffen ist, und das ist der seiner Vermehrung. Es wächst oder es ist nicht...

Wichtig ist: Kapitalisten sind nicht sparsam beim Konsum, damit sie in der Not haben, sondern damit sie zu mehr Kapital gelangen, welches eben noch mehr werden soll. Kapital schwindet aber,

sobald es nicht mehr wird, genauer gesagt, es verschwindet dann ganz. Ein kapitalistischer Markt nun aber, wie noch näher zu erläutern sein wird, ist nicht nur einer der Konkurrenz, wie jeder,

sondern diese wird zum Schauplatz von Kämpfen um 'alles oder nichts'. Da Kapital per definitionem wächst, ist das Wachstum des einen eben irgendwann auch der Niedergang des anderen. Es ist eine

Art Krieg mit ökonomischen Waffen, bis Könige und Fürsten dann auch richtige Kriege aus ökonomischen Gründen führen werden.

Man konkurriert als Kapitaleigner nicht primär um Qualität, Nützlichkeit oder ähnliches, was Handwerker einer Branche zunächst nebeneinander und sogar in derselben Straße und auf demselben

Marktplatz bestehen lässt, sondern man konkurriert um den Markt selbst, jeden verfügbaren Markt. Es handelt sich um einen Machtkampf, und nicht mehr um ein Wirtschaften im antiken Wortsinn, eine

Ökonomie, oikonomeia, sondern um die Unterwerfung unter ein Prinzip, und zwar unter das Prinzip wachsen oder weichen. Nur wächst dabei nichts Lebendiges, sondern dieses vielmehr wird

immer mehr aus der Welt verdrängt. So wie beim Essen und Trinken hauptsächlich Urin und Kot herauskommt, so beim Kapitalismus hauptsächlich Geld. Und so sieht denn unsere Welt heute auch aus. Man

muss es nur ertragen können, hinzuschauen.

Kapitalismus entsteht dort, wo Kapital elementar wichtig wird. Das aber heißt zunächst, dass diejenigen, die so viel besitzen, dass sie Kapital bilden können, von der Begierde getrieben werden,

dieses Gut auch ausnahmslos zu seiner Vermehrung einzusetzen. Damit man es soweit bringt, muss man erst einmal genug besitzen. Das gelingt in unserer Schwellen-Zeit in aller Regel nicht durch

produktive Arbeit, und schon gar nicht durch solche elementare, die der menschlichen Ernährung dient, aber auch nicht durch solche, die wir unter die Handwerke einordnen. Vielmehr sind das

weithin herrschaftlich kontrollierter Handel und Geldgeschäfte, die einige wenige so besitzend werden lassen, dass sie überhaupt die Entscheidung treffen können, einen Teil ihres Besitzes als

Kapital abzuteilen. Oder aber sie sind darüber so kreditwürdig geworden, dass sie sich Kapital quasi als Vorschuss auf einen Gewinn leihen können.

Leider wissen wir kaum etwas von dokumentierten Beispielen der Kapitalbildung in dieser Zeit, sondern nur von ihren Resultaten. Damit unterliegt auch die Frage danach, warum überhaupt Kapital

gebildet wird, Vermutungen bzw. dem Rückschluss aus späteren Zeiten.

Zweifellos handelt es sich dabei nicht mehr bloß um die Gier, die Pflanze und Tier entwickeln, sobald punktuell ein Übermaß an Nahrung offeriert wird, und zwar als Reaktion darauf, dass es auch

Zeiten des Mangels geben kann. Wenn hier bei Menschen (zumindest dem in Zivilisationen) von pervertierter Gier gesprochen wird, liegt dem zugrunde, dass sie sich Mittel geschaffen haben, ihr

grundsätzlich nachgehen zu können, was sich aber auch im Sinne von Freud als psychische Grundstörung beschreiben lässt, oder, einfacher gesagt, als Tendenz zu permanenter

Unzufriedenheit.

Da Kapital via Waren auf einem Markt vermehrt wird, wird sich Kapitalismus auf der anderen Seite dort einstellen, wo die sich in der Kapitalvermehrung manifestierende pervertierte Gier auf die

von Kunden trifft, die angesichts eines entsprechenden Angebotes zunächst Luxusbedürfnisse an zu konsumierenden Waren entwickeln. Dabei messen sich Gier und Luxus hier nicht moralisch, sondern an

den Vorgaben einer außermenschlichen Natur und letztlich auch denen menschlicher Kultur(en) vor aller Zivilisierung.

Das sich in Kapital und Konsum verallgemeinerte Suchtverhalten des pervertierten Säugetieres Mensch ist in den letzten Jahrtausenden ansatzweise und von wenigen einzelnen thematisiert worden, in

sehr eigenartig "religiös" verbrämter Form vom evangelischen Jesus zum Beispiel, in gar nicht religiöser Form wohl durch den als Buddha in die Geschichte eingegangenen indischen Prinzen, ein

wenig auch durch einige der Griechen, die als Philosophen bekannt wurden.

Dieses Suchtverhalten zeigt seinen krankhaften Charakter heute am deutlichsten darin, dass die inzwischen fast völlig kapitalistisch strukturierte Menschheit wohl nur noch die Wahl hat, demnächst

mit der Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen unterzugehen, oder aber unter Einsatz der (schon) vorhandenen oder noch zu entwickelnder Massenvernichtungs-Waffen denselben Effekt zu erzielen.

Reichtum schafft Nachfrage

Wenn Kapital zunächst im wesentlichen für Handel nötig ist und zugleich durch ihn vermehrt wird, und daneben auch über Kreditgeschäfte entsteht und sich vermehrt, dann ist eine Nachfrage nach

Waren dafür Voraussetzung. Bauern fragen damals selten Gerätschaften oder andere Waren nach, auch da sie wenig bis gar kein Geld dafür übrig haben. Dennoch beleben sie die ländlichen Märkte etwas

mit ihrer Anwesenheit.

Das meiste große Eigentum, welches nach der Antike bis zur ersten Jahrtausendwende angehäuft wird, wird aber andererseits nicht direkt der Kapitalbildung dienen, also kapitalisiert werden,

sondern dient jener Nachfrage, die Kapital erst entstehen lässt und dieses dann vergrößert.

Wenn wir der Frage nachgehen, woher solch großes Eigentum kommt, dann besagte die vormarxsche Theorie, dass es vorwiegend auf Talent und Fähigkeiten beruhte. Inzwischen ist längst klar, dass es

(nicht nur mit Karl Marx) vor allem auf Gewalt beruht, und oft unmittelbar auf Kriegen und ihren Folgen im Inneren wie im Äußeren.

Großes weltliches wie geistliches Eigentum ging entweder aus der Antike in die Zwischenzeit einer Nachantike vor dem Mittelalter direkt über, oder es war Beute aus den Eroberungen und

Ansiedlungen germanischer Völkerschaften und zudem bei Kirchen und Klöstern Ergebnis von Schenkungen.

Dieser Reichtum besteht im Frankenreich wie vorher in dem der Römer im wesentlichen aus Großgrundbesitz und daraus resultierender Schatzbildung. Er wird vor allem aus der Nahrungsmittelproduktion

abgeschöpft. Dazu kommt die ländliche Rohstoffproduktion für das Handwerk: Wolle, Hanf, Leder, Färbemittel für eine Textilproduktion, und dann auch wieder zunehmender Bergbau für den steigenden

Bedarf an Metallen.

Bei der Kirche ist dabei der Privatbesitz jener Bischöfe, die ohnehin meist aus schwerreichen Familien stammten, mehr oder weniger vom Kirchenbesitz des Bistums zu trennen. Zusammen bedeutet das

für die Kernzeit des Merowinger-Reiches für einen Bischof Bertram von Le Mans 300 000 ha Land in Westgallien (Brown2, S.127), Das ist natürlich wenig im Vergleich zu 85 000 Pfund Gold im

Jahre 810 im Kirchenschatz des oströmischen Patriarchen von Alexandria.

Zum Besitz gehören dann die aufgehäuften Schätze, deren Bedeutung sich am besten an ihren kostbarsten Einzelstücken erkennen lässt, den Reliquienbehältern, die aus sinnlich unscheinbaren und

schäbigen Knochen- und Holzstückchen oder Textilfetzen erst etwas sichtbar wertvolles machen, wobei Reichtum und Heiligkeit hier zusammenfallen, so wie bei weltlichen Schätzen Reichtum und

Status. Menschen werden bis heute dazu neigen, sinnlich Wahrgenommenes magisch zu überhöhen, um sich an so gewonnener Bedeutung zu laben.

Höhere Herren wollen nicht nur, sondern müssen geradezu ihren Status in Prächtigkeit ausdrücken, wozu zum Beispiel wertvolle Kleiderstoffe, Schmuck und die Ausschmückung ihrer Behausung dienen,

aber auch teure Gewürze aus der Ferne insbesondere für vornehme Gastmähler..

Der Status von Kirche und Kloster, ihrer Herren vor allem, dient offiziell dem Lobe Gottes, natürlich zugleich aber der prachtvollen Selbstdarstellung ihrer Chefs bzw. des Kollegiums, mit dem sie

herrschen. Das hat auch mit den Identifizierungswünschen sich Unterwerfender zu tun. Ihnen wird durch die Ästhetisierung von Macht und Gewalt entgegen gekommen, die sie auch im Frieden sichtbar

machen. Schon Konstantin baute den Christen riesige Basiliken, die mächtig wirkten, was Bischöfe und ihre Christen begeistert an ihn band.

Die wohl spanische Pilgerin Egeria, die um 385 ins "heilige Land" kam, beschrieb folgendermaßen die Golgathakirche:

Der Schmuck ist wahrlich zu wunderbar für Worte. Man sieht nur Gold und Edelsteine und Seide (...) Die Anzahl und das Gewicht der Kerzen, Lichter, Lampen und

was sie sonst beim Gottesdienst verwenden ist unvorstellbar (...) Sie sind unbeschreiblich so wie das großartige Gebäude selbst. Es wurde von Konstantin erbaut und (...)

geschmückt mit Gold, Mosaik und kostbarem Marmor, so reich wie es das Reich hergab. (so in Brown2, S.53)

Was heute typisches touristisches Staunen wäre, war damals fromme Ehrfurcht. In der Substanz ist beides dasselbe.

Die Merowinger-Könige versuchten mit den antiken Vorbildern soweit mitzuhalten, wie sie konnten, und auch Bischöfe tun es im Maß ihrer Möglichkeiten. Gregor von Tours schreibt in seinen

'Historiae' über die Kathedrale seiner Heimatstadt Clermont:

In ihr ist man der Furcht Gottes inne und einer großen Helligkeit, und die dort beten, bemerken oft, dass ein süßer Duft sie anweht. Ringsum hat das Heiligtum

Wände, die mit Mosaiken und vielerlei Marmor geschmückt sind. (II,16)